Résumé

Une analyse technico-économique réalisée par l’INRA sur les fermes Dephy affirme qu’il serait possible, pour la grande majorité des exploitations, de réduire leur consommation de pesticides de 40% environ, sans affecter leurs performance économiques. Problème : cette affirmation repose sur un amalgame agronomique très hasardeux, les auteurs calculant une relation pesticides/rendement toutes cultures confondues. Ensuite, ils identifient pour chaque ferme une exploitation de référence ayant le même système de production, et moins consommatrice en pesticides. Malgré l’opacité de la méthode employée, il semble bien qu’elle revienne simplement à concentrer les productions agricoles sur les cultures les moins consommatrices de pesticides, sans aucune vérification sérieuse de la faisabilité économique de cette transition. On peut espérer que les auteurs approfondiront plus tard leurs travaux, mais en attendant le mal est fait : ils cautionnent une interprétation biaisée de leur publication, selon laquelle les pesticides n’apporteraient aucun bénéfice économique sur 67% des exploitations françaises.

Un bel exemple de science dans l’air du temps : Big data = big confusion mais buzz maximum.

Nous tenons ici un superbe exemple d’article politico-scientifique destiné à ménager la chèvre et le chou :

– Le résumé et les deux premières pages pour faire plaisir à Mme Royal et S. Foucart

– Les 3 dernières pages pour satisfaire M. Le Foll, et préserver la crédibilité scientifique des auteurs (qui sont par ailleurs auteurs d’excellents travaux sur les interactions entre systèmes de cultures et consommation de pesticides : il est bien dommage que ce dérapage politico-complaisant attire bien plus l’attention que leurs travaux plus sérieux).

On remarquera enfin que cet article est une adaptation assez subtile de la technique de l’épouvantail, chère aux militants anti-pesticides : la mise en avant d’un détail scientifique vrai mais sans intérêt, qui, livré sans les explications nécessaires, se prête à une interprétation alarmiste ou complotiste par le grand public.

En attendant, nous n’avons pour l’instant qu’une nième publication qui prétend, au prix d’approximations hasardeuses, qu’il est possible de respecter facilement les objectifs du plan Ecophyto, sans donner la moindre piste concrète pour cela.

Les auteurs notent dans leurs conclusions que la transition vers des modèles plus économes en pesticides risque d’être entravée par l’aversion au risque des agriculteurs. Un argument un peu facile pour rejeter sur eux la responsabilité de l’échec programmé du Plan Ecophyto : il est plus facile et moins dangereux d’être audacieux devant son ordinateur que sur un tracteur. En tout cas, ce n’est pas avec des publications aussi opaques, et des raisonnements aussi éloignés de la réalité du terrain, que l’INRA va aider les agriculteurs à éviter le mur qui les attend en 2025.

De la science à la propagande, épisode 2 : Comment « démontrer » que les pesticides ne servent à rien

Imaginez que la Sécurité Sociale vous annonce que vous pourriez baisser fortement votre consommation de médicaments, parce que près de chez vous un « patient de référence » qui vous est comparable, en utilise 40% de moins que vous. Et que si vous demandez des explications, on vous dit que ce patient de référence a été identifié grâce à un algorithme de classement totalement opaque, dans une enquête qui a simplement vérifié qu’il habite près de chez vous, fait à peu près le même métier que vous, mais par contre n’a pas vérifié son âge, ses antécédents familiaux ni les pathologies dont il a souffert ces dernières années. Agaçant, non ? Surtout si on vous annonce aussi que vos dépenses de santé vont être plafonnées à 50% de leur montant de leur montant actuel en 2025…

C’est pourtant ce qu’a fait une nouvelle publication de l’INRA, qui relance une fois encore le débat public sur les pesticides : une étude technico-économique réalisée sur les fermes Dephy (le réseau français de fermes destinées à concevoir et tester des approches de réduction de l’utilisation de pesticides, dans le cadre du plan Ecophyto). Publiée le 1er mars dans la revue Nature Plants[1], cette étude proclame qu’il n’y a pas de lien entre utilisation de pesticides et rendement ou profitabilité de l’exploitation. Elle en déduit que la consommation de pesticides pourrait être réduite de 42% sans perte économique dans 67% des exploitations agricoles (ce qui ferait une réduction globale de 30% au niveau national). Un résultat politiquement bienvenu, à propos d’un réseau censé démontrer la faisabilité du plan Ecophyto, malgré son absence de fondement agronomique, économique, environnemental et sanitaire[2]. Mais qu’en est-il de la pertinence de ces résultats, et de leur capacité à suggérer des itinéraires techniques innovants ?

Un défi aux règles élémentaires de l’agronomie

La question mérite d’être posée, tant la méthode suivie heurte le bon sens pour un agronome : il s’agit encore une fois d’un travail dans la plus grande tradition du Big Data, avec des tests statistiques d’une grande opacité, sans aucun souci de cohérence avec les raisonnements agronomiques les plus basiques. Les modèles statistiques employés dans cette publication évaluent l’effet des pesticides (dont l’usage est caractérisé par leur IFT[3]) sur le rendement et la profitabilité de l’exploitation. Or tout élève de lycée agricole sait que les pesticides ne servent pas à augmenter le rendement de la culture, mais à préserver son potentiel en cas d’attaque de maladie ou de ravageurs, et à la préserver de la concurrence des adventices. Il n’y a donc aucune corrélation directe à attendre entre le rendement d’une culture et le nombre de traitements qui lui sont appliqués : appliquer un fongicide sur un blé à 80q/ha de potentiel, sans risque de maladie, n’a aucun sens (et va pénaliser sa rentabilité). Par contre, le même fongicide, appliqué sur un blé ayant un potentiel de 65q/ha, mais menacé par une attaque de rouille qui pourrait lui faire perdre la moitié de son rendement, est parfaitement justifié (et profitable). La seule façon de juger de la pertinence d’un traitement phytosanitaire est donc d’estimer la perte de rendement qu’aurait subie la culture en son absence : une donnée totalement absente de cette étude.

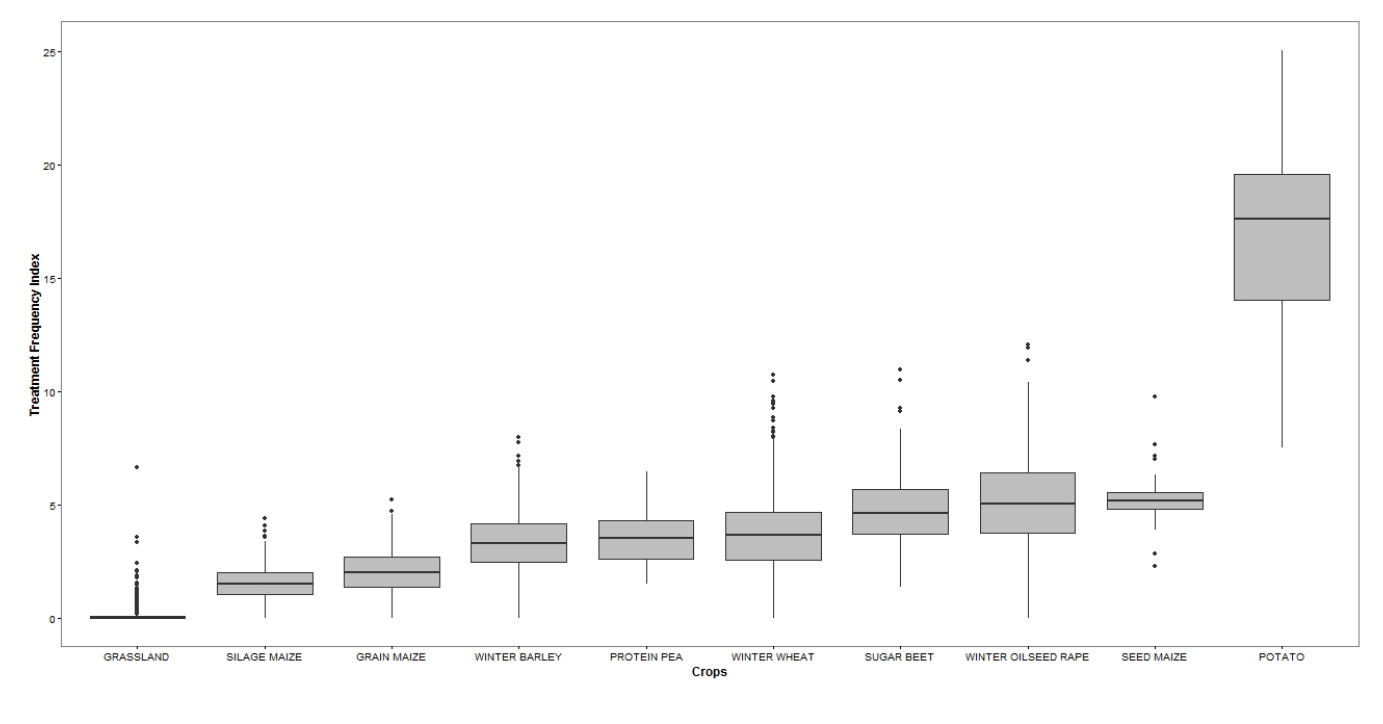

Autre sujet d’étonnement : l’analyse repose sur la liaison entre IFT et productivité (ou profitabilité) à l’échelle globale de l’exploitation, toutes cultures confondues. Or, là aussi, tout agronome sait bien que les IFT moyens nécessaires à une culture varient très fortement selon les espèces cultivées. La Supplementary Figure 5 de l’article le rappelle d’ailleurs clairement :

Supplementary Figure 5 de Lechenet et al : le colza et la betterave reçoivent en moyenne deux fois plus de traitement que le maïs. L’écart est encore bien plus fort entre les prairies (IFT moyen proche de zéro) et les pommes de terre (IFT moyen de 17)

A la lecture de ce graphe (qui fait partie du bagage de n’importe étudiant de BTS agricole), il est évident qu’il n’y a aucun sens à :

- Comparer les IFT globaux d’exploitations qui n’ont pas le même assolement

- Chercher une liaison entre IFT et productivité ou profitabilité entre les parcelles d’une même exploitation, si on mélange ses différentes cultures.

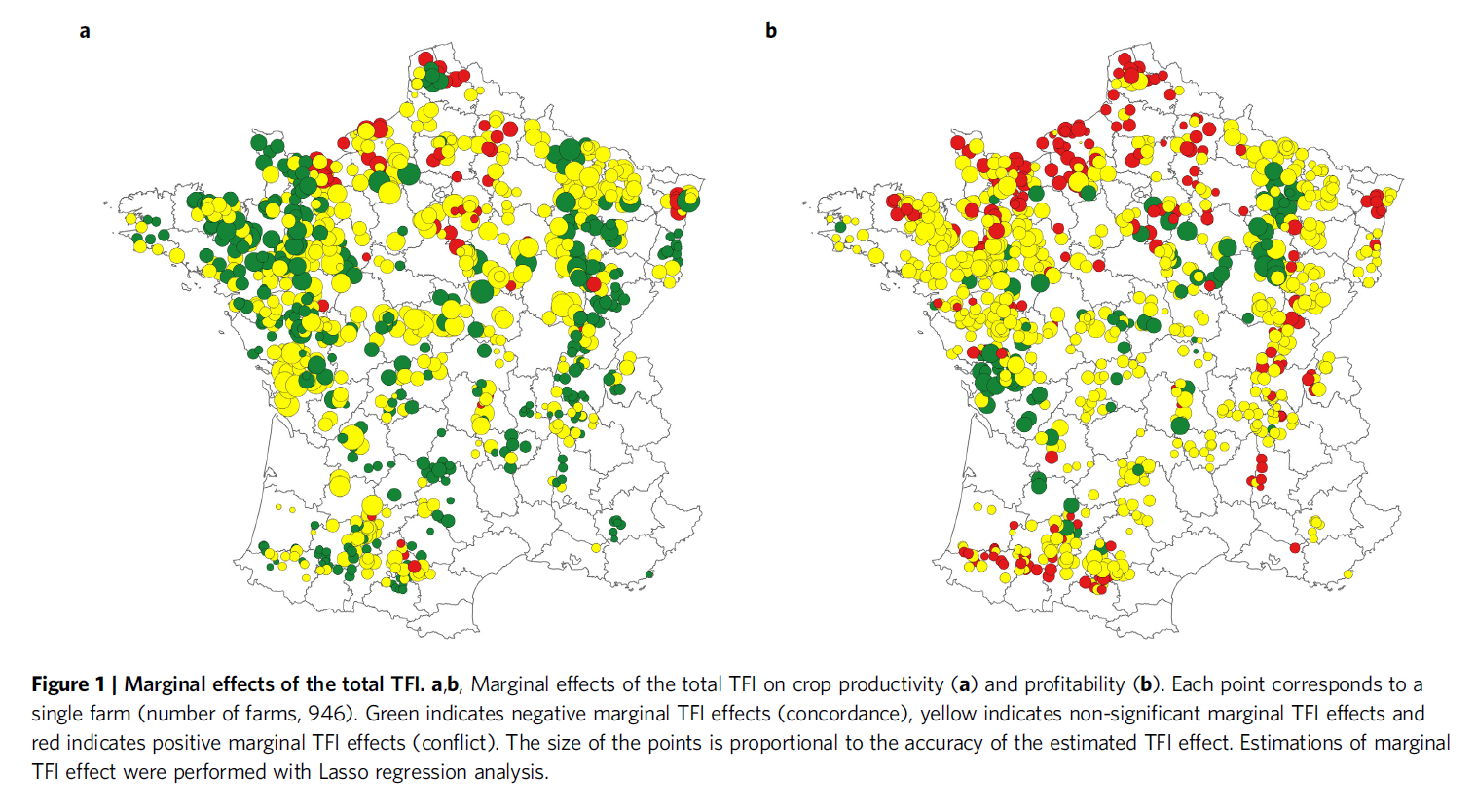

C’est pourtant ce que nos auteurs vont faire allégrement. Dans un premier temps, ils nous présentent une analyse de l’effet de l’IFT sur la productivité et la profitabilité de l’exploitation. Sans surprise, les cartes présentées donnent des résultats dépourvus de toute signification agronomique :

Sur ces cartes, les points rouges représentent les fermes où on observe une liaison positive entre IFT et rendement (carte de gauche), ou entre IFT et profitabilité (carte de droite). A l’inverse, les points verts sont ceux où l’IFT aurait un effet négatif. Si on prend au pied de la lettre la formulation des auteurs, il y aurait donc 39% de fermes où les pesticides auraient un effet négatif sur le rendement, et 11% où ils auraient un effet négatif sur la profitabilité ! Un résultat aussi aberrant ne peut avoir que 2 explications :

- soit les agriculteurs dont la ferme est en vert sont des incapables, ce qui serait dommage pour un réseau de fermes censé donner l’exemple

- soit la méthode employée est absurde.

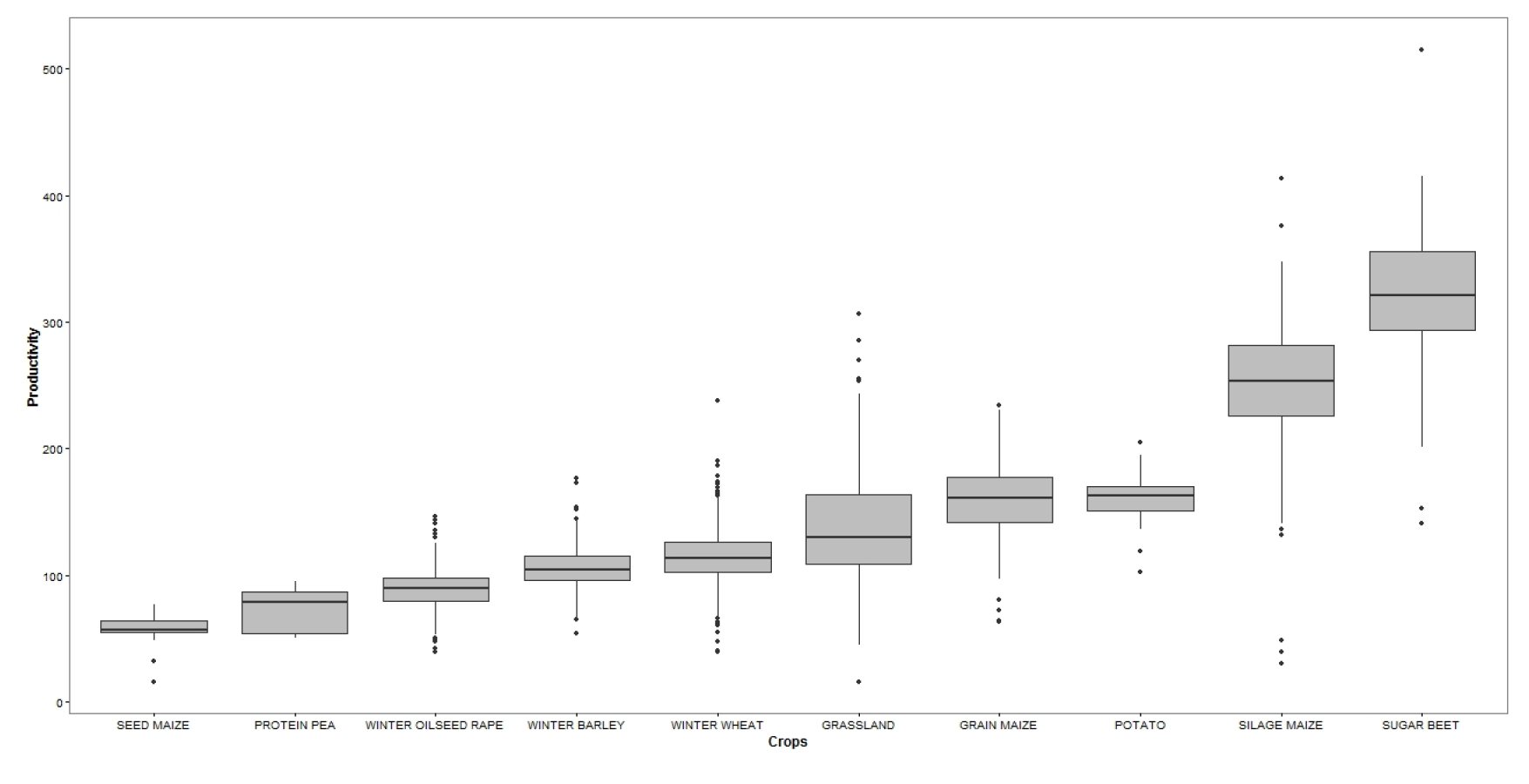

Un simple coup d’œil sur la supplementary figure 5 rassure immédiatement sur la santé mentale des agriculteurs Dephy :

En rapprochant cette figure de la supplementary figure 4 (cf plus haut), on voit que le ratio IFT/productivité varie beaucoup selon les cultures : le blé, qui est présent dans la plupart des exploitations, a à la fois un IFT et une productivité proches de la moyenne. Son ratio Productivité/IFT est de l’ordre de 25 GJ/ha/an/IFT[4]. Par contre, le maïs a à la fois un faible IFT, et une forte productivité (surtout s’il s’agit de maïs ensilage : 120 GJ/ha/an/IFT environ). Une exploitation qui cultive majoritairement ces deux cultures va donc avoir une relation inverse entre IFT et productivité : en effet, ses parcelles à plus faible IFT (les parcelles de maïs) sont aussi celles qui ont la plus forte productivité. L’effet des prairies dans le même sens est encore plus fort : en effet, elles ont une productivité supérieure à celle du blé, avec des IFT proches de zéro. D’où l’abondance des « points verts » dans l’ouest de la France, et dans les zones de polyculture-élevage de l’est.

A l’inverse, la pomme de terre et la betterave tendent à favoriser une liaison positive entre IFT, et rendement : en effet, ces deux cultures ont à la fois des rendements et des IFT nettement supérieurs à ceux du blé. C’est ce qui explique que les points rouges de la Figure 1a soient presque tous dans le Nord de la France. Pour ceux qui en douteraient, il suffit de consulter le tableau 2 de l’article pour voir que les liaisons négatives entre IFT et rendement sont fortement associées à une forte présence de maïs et prairie, et les exploitations cultivant de la betterave ou de la pomme de terre ont presque toutes une relation positive entre productivité et IFT.

Nous avons vu, sur l’exemple de la comparaison blé/maïs, que le ratio productivité/IFT varie fortement entre cultures (de 1 à 5 sur cet exemple). C’est beaucoup plus que les variations potentielles d’IFT entre des parcelles de blé en conduite intensive d’une part et en conduite intégrée d’autre part. Contrairement aux apparences, la figure 1 de l’article n’apporte donc aucune information sur la pertinence de l’usage des pesticides dans les exploitations agricoles, ni sur leur rentabilité. Elle reflète seulement les différences d’assolements selon les régions. Il est d’ailleurs révélateur que le communiqué de presse de l’INRA[5] passe totalement cet étrange résultat sous silence. Par contre, c’est bien évidemment sur cette carte, et sur le tableau 1 qui la complète, que se sont jetés les médias anti-pesticides. Sans surprise, Stéphane Foucart dans Le Monde a interprété ce résultat à sa sauce : « Les résultats sont éloquents. Dans seulement 6 % des exploitations étudiées, les chercheurs détectent un lien positif entre un usage intense des pesticides et des rendements agricoles élevés [6]». Bien entendu, les lecteurs croient comprendre que les pesticides ne permettent des gains de rendement que dans 6% des exploitations, et que l’on peut donc en réduire l’usage, à production et rentabilité égale, dans les 94% de fermes restantes. Un contresens énorme, que les auteurs ont servi sur un plateau à la presse écologiste militante.

Sans être aussi affirmatifs que Foucart, les auteurs passent ensuite à une 2ème étape qui montre bien que finalement ils adoptent le même raisonnement que lui. En effet, ils considèrent dans la suite de l’article que, pour les exploitations n’ayant aucune liaison significativement positive entre IFT et rendement ou profitabilité (c’est-à-dire les fermes vertes ou jaunes), il est possible de réduire sans dommage la consommation de pesticides. Le raisonnement parait logique, mais quand on y réfléchit un peu il comporte un bug majeur : contrairement au raccourci très rapide des auteurs, rien ne permet de dire qu’il soit plus facile de réduire la consommation de pesticides sur les 67% de fermes jaunes ou vertes, que dans les 33% de fermes rouges. En effet, la liaison négative entre IFT et rendement ou profitabilité sur les fermes vertes ne signifie pas que les pesticides y soient employés en excès : c’est simplement un effet des ratios productivité/IFT respectifs des différentes cultures de leur assolement. La seule chose que l’on peut dire pour ces fermes, est qu’il y aurait théoriquement un moyen simple de réduire leur IFT sans affecter leur productivité : modifier leur assolement en y augmentant la part des cultures à fort rendement et faible IFT. Mais est-ce vraiment possible économiquement ? Est-ce même souhaitable pour l’environnement ? Nous allons voir dans la suite que rien n’est moins sûr.

A l’inverse, il est totalement faux d’affirmer que l’état de l’art ne permet pas de faire baisser facilement l’IFT d’une exploitation classée en rouge. Un betteravier qui appliquerait une protection phytosanitaire systématique sur blé et betterave aurait une liaison positive entre IFT et rendement, en raison de la très forte productivité de la betterave. Sa ferme serait donc classée en rouge, pourtant il serait facile d’y réduire substantiellement sa consommation en pesticides, en appliquant les techniques classiques d’agriculture raisonnée.

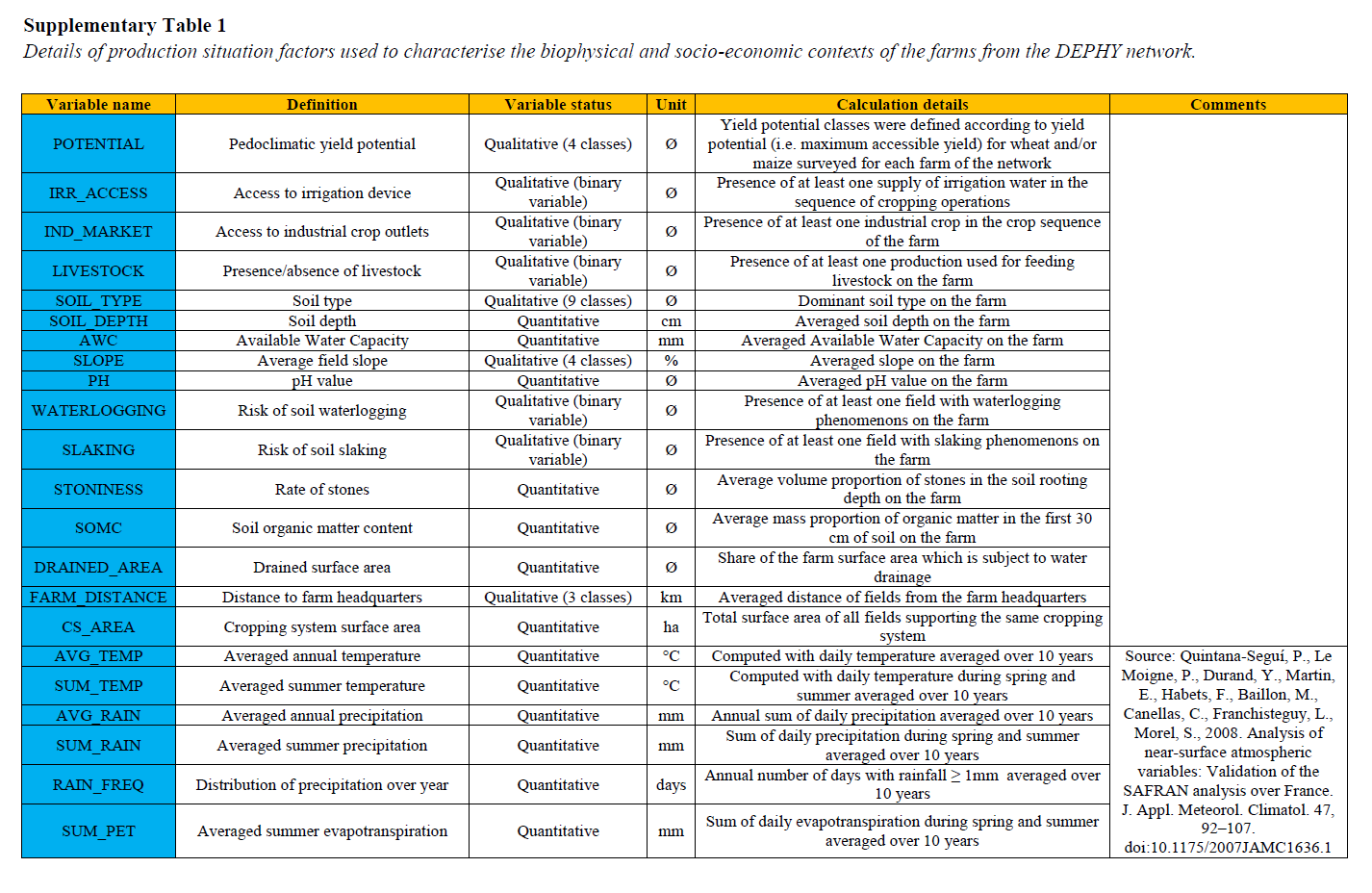

Malgré ces réserves, poursuivons le raisonnement des auteurs. Pour calculer les réductions potentielles de fongicides, ils vont identifier, pour chaque exploitation jaune ou verte, une « exploitation de référence », située dans un contexte agronomique comparable, et ayant un IFT inférieur. Pour cela, ils ont mis au point un traitement statistique sophistiqué pour caractériser le contexte de chaque exploitation, caractérisée par 22 variables descriptives. En soi, l’idée est intéressante, et la méthode statistique choisie parait judicieuse. Mais, comme d’habitude, le problème n’est pas dans la méthode statistique elle-même, mais dans son mode d’application :

- d’abord, il aurait bien sûr fallu appliquer cette méthode culture par culture, pour identifier les exploitations raisonnant le mieux leurs pesticides. C’est seulement dans un 2ème temps, en agrégeant les performances des exploitations sur leurs différentes cultures, que l’on aurait pu caractériser celles qui ont le système de production intégrée le plus performant

- ensuite, les 22 paramètres retenus pour caractériser les exploitations sont une liste à la Prévert de variables descriptives du sol, du climat, et des types de productions pratiquées sur la ferme. Aucune de ces variables n’est susceptible de présenter la moindre corrélation avec la pression de maladies, de ravageurs ou d’adventice que peuvent subir les cultures. Elles ne permettent donc absolument pas de regrouper des exploitations qui auraient des niveaux de risque sanitaire comparable, et donc des besoins en pesticides comparables. Elles ne permettent pas non plus, comme nous allons le voir dans la suite, de caractériser leurs performances économiques réelles : ni en terme de rendement, ni en terme de rentabilité

Supplementary table 1 de l’article : ce tableau liste les données utilisées pour caractériser le contexte de production des exploitations agricoles. Curieusement, parmi ces 22 variables, 10 servent à caractériser le sol, qui est pourtant loin d’être un facteur explicatif pour les risques de maladie de ravageurs chez les grandes cultures. Les 6 variables climatiques prises en compte sont également des indicateurs annuels trop globaux pour être corrélés à des risques sanitaires (sauf à la rigueur la fréquence des pluies, qui est un élément favorable à beaucoup de maladies et ravageurs). Par ailleurs, les informations sur les orientations techniques de l’exploitation sont extrêmement limitées, puisqu’on sait seulement si l’exploitation a des débouchés potentiels pour des cultures industrielles (pomme de terre, betterave), et si elle a du bétail : rien ne permet de faire des distinctions plus fines entre exploitations.

Une impasse totale sur les vrais problèmes économiques

En comparant les IFT de chaque exploitation à ceux de son exploitation de référence, les auteurs prétendent identifier les réductions d’IFT possibles sans perte de performance économique. Mais est-ce vraiment possible ? Impossible d’en juger, l’article ne donnant aucune indication sur les différences de système de production entre les fermes « corrigées » et leur ferme de référence. Il est toutefois permis de douter du réalisme économique de la transition qu’ils envisagent, pour plusieurs raisons :

- Le seul indicateur économique employé est la « profitabilité » des traitements pesticides, qui n’est qu’une composante mineure de la rentabilité d’une exploitation. Rien n’indique que les « exploitations de référence » soient réellement aussi performantes économiquement que les exploitations qui sont censées suivre leur exemple. En effet, la publication ne fournit aucun indicateur sur leurs résultats économiques globaux (marge nette par exemple) : une lacune plutôt gênante, quand on prétend proposer des changements de système de cultures. Les auteurs nous affirment que les exploitations de référence ont la même rentabilité économique que les autres, mais nous sommes obligés de les croire sur parole, ils ne donnent aucun chiffre pour le montrer

- Cette partie sur les évolutions d’IFT possibles exclut les fermes « rouges » : un joli tour de passe-passe permettant d’exclure des références économiques les fermes les plus profitables, comme on le voit dans le tableau 3 : la profitabilité des fermes rouges est de 795€/ha, contre 524 pour les jaunes et 433 pour les vertes. Pourtant, comme nous l’avons vu, le fait que ces fermes aient une corrélation positive entre IFT et rendement ne signifie pas que les pesticides y soient parfaitement optimisés : cela tient simplement à la nature de leur assolement.

- Enfin, vu le peu d’informations sur le système de production, rien ne garantit que le mode de production des fermes de référence soit réellement transférable aux autres. Par exemple, nous avons vu que les productions fourragères (maïs ensilage et prairies) pèsent très fortement sur l’appréciation des performances des exploitations de polyculture-élevage. Il est donc probable que, dans ce groupe, faire baisser les IFT revient simplement à faire augmenter la proportion de ces cultures dans l’assolement. Mais cela n’a de sens que si le cheptel de l’exploitation permet d’absorber ce supplément de fourrage, ce qui n’est pas vérifié dans l’étude.

En passant, on note que les auteurs ont enregistré les rendements potentiels de chaque exploitation, et leurs rendements réels, mais ne nous présentent jamais l’écart entre les deux. Pourtant, c’est seulement cet écart entre le rendement potentiel et le rendement réellement obtenu qui permet de caractériser les performances en termes de productivité. Une lacune révélatrice d’une certaine vision de l’agriculture française : pour beaucoup de monde, son objectif n’est plus de produire des aliments, mais de réduire ses intrants. Ce n’est pas très nouveau à l’INRA, cela l’est plus chez Invivo, union de coopératives qui finance la thèse de l’un des auteurs de l’article, par l’intermédiaire de sa filiale Agrosolutions.

L’absence d’impact économique de la réduction d’IFT préconisée par les auteurs est donc loin d’être prouvée. Mais il y a encore plus étonnant : rien n’indique que les exploitations dites « de référence » soient plus vertueuses que les autres en matière d’environnement.

La monoculture de maïs, modèle de l’agro-écologie ?

En effet, nous avons vu que l’assolement de chaque ferme a un effet majeur sur son ratio IFT/productivité ou IFT/profitabilité. Or, dans la méthode utilisée par les auteurs, ces ratios sont l’élément caractérisant le niveau de performance agro-écologique de chaque exploitation. Pour reprendre l’exemple des exploitations de l’Ouest de la France, il est donc à craindre que les exploitations de référence des exploitations vertes ou jaunes soient tout simplement celles qui ont la plus forte proportion de maïs ensilage et de prairies. De façon générale, la méthode développée par les auteurs conduit à retenir comme référence les exploitations spécialisées dans les cultures à faible IFT. Dans leur modèle, une exploitation de polyculture de maïs pourrait donc obtenir une meilleure performance qu’une rotation pois/blé/maïs, pourtant beaucoup plus recommandée à la fois pour l’agronomie et l’environnement. On peut supposer que le mode d’attribution automatique des exploitations de référence évite l’aberration qui consisterait à faire d’une monoculture de maïs la référence d’une exploitation à assolement triennal, même si rien ne l’indique dans les méthodes décrites. Sans tomber dans un cas aussi extrême, rien ne dit si les auteurs ont cherché à éviter le biais créé par les variations normales d’IFT entre les cultures dans le cas de rotations classiques…mais nous allons voir que le paragraphe suivant laisse penser qu’ils ne l’ont pas fait. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant : nous avons vu à propos du tableau supplémentaire n°1 que les 22 paramètres employés pour la classification des parcelles ne fournissent aucune indication explicite permettant de faire des distinctions entre exploitations n’ayant ni bétail ni cultures industrielles. Il est possible que, malgré tout, l’algorithme de traitement des données ait permis d’identifier pour chaque exploitation une référence ayant un mode de production relativement proche. Mais dans ce cas il faudrait que les auteurs nous le démontrent. Entre parenthèses, ce serait alors un joli scoop qui aurait mérité à lui seul une publication spécifique, bien plus intéressante que ce tissu de banalités !

Nous avons vu que les auteurs ne suggèrent pas de modifications des pratiques pour les fermes rouges. Pourtant, ce sont celles qui ont les IFT les plus élevés (4,96, contre 3,30 pour les fermes jaunes et 2,5 pour les fermes vertes). Leur méthode n’est donc pas opérante pour les exploitations qui nécessiteraient théoriquement le plus d’efforts de réduction des pesticides. Ils sont bien conscients de cette limite, qu’ils évoquent page 4 de l’article (haut de 2ème colonne) à propos des exploitations produisant des cultures industrielles. Ils reconnaissent que réduire la part de ces cultures industrielles pour réduire l’IFT est difficilement compatible avec le maintien de leurs hautes performances économiques. Leur conclusion est qu’un effort d’innovation est nécessaire pour réduire les IFT sur ces cultures, par exemple le développement de variétés de betterave résistantes aux maladies. Pourquoi pas, mais il s’agit là de pistes de long terme. Un effort sur le développement de modèles maladie plus performants sur ces cultures produirait sans doute des résultats plus rapides pour faire baisser les IFT. En tout cas, ce commentaire des auteurs confirme nos craintes : manifestement, leur « méthode » de réduction des pesticides repose essentiellement sur le recentrage des exploitations vers les cultures à bas IFT, et non vers l’identification d’itinéraires techniques à basse consommation de pesticides.

Un bel exemple de science dans l’air du temps : Big data = big confusion mais buzz maximum

Au bout du compte, cet article prétend donc avoir montré qu’une grande majorité des exploitations agricoles peuvent réduire leur consommation de pesticides sans perte de performance économique, en s’alignant sur les exploitations comparables les moins consommatrices. Malheureusement :

- Il n’explique pas comment faire, ni en quoi les exploitations de référence diffèrent des exploitations que l’on veut faire converger vers elle

- Il ne vérifie pas si les exploitations prises comme modèle ont vraiment des performances économiques globales acceptables : le seul indicateur économique évoqué est la profitabilité des traitements phytosanitaires, ce qui est totalement insuffisant pour comparer la durabilité économique des systèmes de culture

- Tout laisse penser que la « méthode » suivie conduirait simplement à concentrer la production sur les cultures les moins consommatrices en pesticides (ce qui serait contraire à un des objectifs majeurs de l’agro-écologie, diversifier les cultures)

- Rien n’indique qu’elle conduirait à une baisse des IFT de chaque culture prise individuellement

- Et, bien entendu, aucune étude n’est faite sur les conséquences macro-économiques de cette réorientation vers les cultures à faible IFT : les auteurs postulent que les exploitations peuvent changer de cultures produites, sans chercher à évaluer si ce changement d’assolement répond à une demande du marché (ou de l’exploitation, dans les cas de polyculture-élevage), et quelle en serait la conséquence sur le cours de produits agricoles concernés.

Nous avons là un florilège de tous les défauts que nous avons pu observer dans des travaux récents inspirés des techniques statistiques du Big Data[7] , où la complexité des méthodes employées occulte :

- l’incohérence des résultats avec les connaissances agronomiques les plus élémentaires

- le caractère finalement trivial du résultat obtenu (ici, orienter les productions vers les cultures à bas IFT, plutôt que de faire progresser les techniques pour chaque culture)

- le fait que les auteurs ne démontrent que la véracité des affirmations qui les arrangent : ici, ils calculent bien l’écart d’IFT entre les exploitations et leur référence, mais ne démontrent absolument pas la faisabilité technique et la neutralité économique de la transition qu’ils proposent.

Les critiques que nous formulons ici contre le fond de cet article peuvent paraître sévères, mais, en fait, elles sont presque toutes exprimées par les auteurs eux-mêmes (de façon bien sûr beaucoup soft et allusive) dans la 2ème partie de leur propre article sur la discussion des résultats. Nous tenons ici un superbe exemple d’article politico-scientifique destiné à ménager la chèvre et le chou :

- Le résumé et les deux premières pages pour faire plaisir à Mme Royal et S. Foucart

- Les 3 dernières pages pour satisfaire M. Le Foll, et préserver la crédibilité scientifique des auteurs (qui sont par ailleurs auteurs d’excellents travaux sur les interactions entre systèmes de cultures et consommation de pesticides : il est bien dommage que ce dérapage politico-complaisant attire bien plus l’attention que leurs travaux plus sérieux).

La stratégie de médiatisation est également caractéristique : de nombreux journaux en ont rendu compte le lundi 27 février (le texte du Monde avait même fait une brève apparition sur le site Web du journal le samedi 25, avant de disparaitre et d’être remis en ligne le lundi). Pourtant, l’article n’a été publié que le mercredi 1er mars. Il est donc évident qu’il avait été soumis à l’avance aux medias supposés favorables, pour qu’ils puissent lancer le buzz avant que la publication soit disponible pour une étude critique argumentée. Nous sommes typiquement dans un cas de manquement à l’intégrité médiatique, tel que défini par Seppi sur son blog[8].

Saluons enfin dans cet article une adaptation assez subtile de la technique de l’épouvantail, chère aux militants anti-pesticides : la mise en avant d’un détail scientifique vrai mais sans intérêt, qui, livré sans les explications nécessaires, se prête à une interprétation alarmiste ou complotiste par le grand public. Les enquêtes Exppert de Générations Futures sont l’exemple le plus classique de cette méthode inépuisable : publier des résultats de présences de résidus de pesticides dans les maisons, ou les cheveux d’enfants pour faire croire aux lecteurs à un empoisonnement généralisé de la population. Ici, c’est la figure 1 de l’article qui joue ce rôle : comme nous l’avons, il s’agit d’un résultat vrai mais sans aucun intérêt pratique … autre que de faire croire à l’absence de rentabilité des pesticides.

Affaire à suivre ?

La lecture de cette publication laisse une grande impression de gâchis : les fermes Dephy ont permis de constituer une base de données d’une grande richesse sur les pratiques agricoles les plus respectueuses de l’environnement. L’exploitation de ces données devrait être une mine pour identifier des pratiques agro-écologiques réalistes et performantes. Au lieu de cela, nous avons un travail où le marteau-pilon statistique utilisé accouche d’évidences (le colza est fortement corrélé avec un fort IFT insecticide, quelle surprise !), et où, au bout du compte, on nous propose de faire baisser les IFT en produisant plus de cultures nécessitant peu de traitements, sans suggérer aucune autre modification de pratiques, ni même vérifier sérieusement que cela n’affecte pas la rentabilité globale de l’entreprise. C’est d’autant plus navrant que la méthode statistique mise au point parait très intéressante. Appliquée à toutes les exploitations, y compris les rouges, et culture par culture, elle permettrait probablement d’identifier réellement les exploitations les plus performantes sur le plan environnemental. Il serait alors possible de réfléchir à la faisabilité d’une transposition de leurs techniques aux autres exploitations. Espérons que ce travail est au programme des prochaines publications des mêmes auteurs…ou, à défaut, pourra être repris par d’autres acteurs. Ce qui nous amène à signaler la dernière surprise de cet article : le paragraphe « Data availability » signale que les données utilisées sont disponibles sur demande…sous réserve d’accord du Ministère de l’Agriculture. Un nouvel exemple de l’étrange politique d’Open Data sélective soumise à autorisation, sur les sujets touchant à l’environnement !

En attendant, nous n’avons pour l’instant qu’une nième publication qui prétend, au prix d’approximations hasardeuses, qu’il est possible de respecter facilement les objectifs du plan Ecophyto, sans donner la moindre piste concrète pour cela. Les auteurs notent dans leurs conclusions que la transition vers des modèles plus économes en pesticides risque d’être entravée par l’aversion au risque des agriculteurs. Un argument un peu facile pour rejeter sur eux la responsabilité de l’échec programmé du Plan Ecophyto : il est plus facile et moins dangereux d’être audacieux devant son ordinateur que sur un tracteur. En tout cas, ce n’est pas avec des publications aussi opaques, et des raisonnements aussi éloignés de la réalité du terrain, que l’INRA va aider les agriculteurs à éviter le mur qui les attend en 2025.

Philippe Stoop

[1] http://www.nature.com/articles/nplants20178 . L’article est payant (32$, ce qui fait cher vu l’intérêt de son contenu). Heureusement, le pdf d’informations supplémentaires est gratuit (http://www.nature.com/article-assets/npg/nplants/2017/nplants20178/extref/nplants20178-s1.pdf ), et sa lecture suffit pour se faire une idée de la qualité du raisonnement suivi.

[2] http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2633 , http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2623

[3] http://agriculture.gouv.fr/indicateur-de-frequence-de-traitements-phytosanitaires-ift

[4] Dans cette publication, la productivité est calculée en GigaJoule/ha/an : un exemple parmi d’autres de l’approche technocratique utilisée, qui met sur le même plan des calories de maïs ensilage et de blé panifiable.

[5] http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Reduire-l-usage-des-pesticides-en-agriculture-sans-perte-de-performances

[6] http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/02/27/agriculture-pourquoi-la-reduction-des-pesticides-est-possible_5086364_3244.html

[7] Voir par exemple http://www.forumphyto.fr/2016/09/15/les-nuisances-virtuelles-des-neonicotinoides-episode-1-les-abeilles-sauvages/

http://www.forumphyto.fr/2017/01/20/mais-bt-et-conflits-dinteret-de-la-science-a-la-propagande/

[8] http://www.forumphyto.fr/2017/02/02/a-lintegrite-scientifique-doit-faire-suite-lintegrite-mediatique-seppi/