Résumé : une publication récente a observé un risque de cancer réduit de 25% environ chez les forts consommateurs de…

Par analogie avec les maladies orphelines en médecine, on parle d’usage orphelin pour les cultures quand, généralement pour des raisons réglementaires, les producteurs ne peuvent pas assurer correctement la protection de leur culture face à des maladies ou des ravageurs. Les usages orphelins sont une préoccupation majeure des producteurs et de leurs organisations. Mais aussi des pouvoirs publics (voir »

La commission des usages orphelins : un outil pour les filières agricoles françaises » sur le site du ministère de l’agriculture)

L’étude 2013 d’impact économique, réalisée par ForumPhyto, basée sur des cas concrets, consiste à faire un état des lieux des solutions phytosanitaires disponibles pour les producteurs, à évaluer leur efficacité et à quantifier les pertes dues aux manques de solutions efficaces.

Au niveau microéconomique, les pertes économiques s’échelonnent de 1 000 €/ha à plus de 30 000 €/ha pour certains cas.

Au niveau macro-économique, les montants en jeu peuvent être colossaux, de l’ordre de quelques millions d’€ par filière concernée.

Les larves de taupins font des morsures superficielles ou creusent des galeries dans les tubercules, les rendant impropres à la consommation.

En 2012, année de forte attaque de taupins, la perte directe est de près de 10 millions d’€.

Drosophila Suzukii, a fait son apparition en Europe en 2009. Les fruits véreux, puis se liquéfiant, sont non commercialisables. En cerise, lorsqu’une parcelle est attaquée, elle devient non récoltable : quasi-impossibilité de trier à la cueillette et évolution très rapide de l’attaque. En 2011, une perte directe de 10 millions d’€ pour la filière cerise a été constatée. En 2013, la perte directe estimée est du double !

Ce problème devient aigu depuis l’interdiction du métobromuron en 2007. Le désherbage est particulièrement important en artichaut 1° année, le temps que les drageons fassent leurs racines. Le binage mécanique est coûteux. De plus, si la météo est défavorable, le binage doit être répété et s’avère peu efficace.

Si l’on ne prend en compte que les 4500 ha d’artichauts de 1° année en Bretagne, le surcoût direct lié au binage mécanique et manuel représente plus de 4.5 millions d’€ pour la filière.

Depuis le retrait, là-aussi, du métobromuron en 2007, la situation est difficile. La situation s’aggrave maintenant nettement. De plus à partir du 1° janvier 2015, le métam-sodium, désinfectant du sol, voit sa dose homologuée divisée par 12 (de 1200 l/ha à 300l/ha tous les 3 ans). Or ce désinfectant contribuait de façon significative à la lutte contre les adventices.

Les plus gros problèmes sont d’ordre qualitatif : jaunissement de la mâche et présence de brins d’herbes. Il faut éviter la présence de plantes toxiques (séneçon, datura, morelle noire…). Or 1 mauvaise herbe au m² = 1 mauvaise herbe toutes les 7 barquettes de mâche !

Si 20% des 5500 ha développés de la production française est désherbé manuellement, cela représente un coût de plus de 4 millions d’€. La situation est très nettement aggravée si on tient compte des cultures qui sont détruites. Ces situations seront la règle si aucune solution n’est rapidement trouvée. Pour la seule région nantaise, 2500 emplois sont en jeu.

La mouche du chou attaque toutes les plantes de la famille des crucifères. Elle provoque des dégâts variés selon les cultures : galeries dans les parties consommables (navet, radis), affaiblissement et perte de vigueur au moment de la plantation (chou-fleur, chou pommé), présence de larves dans la partie consommable (romanesco et brocoli).

Les dégâts en année difficile pourraient atteindre de l’ordre de 18 millions d’€ de dégâts, même si, en fait, selon les conditions météorologiques, les dégâts sont assez variables.

Il faut signaler de plus un problème important de distorsion de concurrence pour les producteurs de semences et de plants.

Les aleurodes affaiblissent les cultures, favorisent la croissance de fumagine sur les feuilles et les fruits, et réduisent la qualité des fruits. Ils peuvent aussi, en tant qu’insectes piqueurs/suceurs, être vecteurs de virus. Pour maitriser les populations d’aleurodes, les producteurs privilégient la protection biologique intégrée (PBI). Mais la protection phytosanitaire classique peut s’avérer nécessaire.

Pour l’ensemble de la filière, une perte directe moyenne à 3€/m² (hypothèse relativement basse) sur 50% des surfaces de serres (1200 ha en France), mène à un total de 18 millions d’€. Sans compter les dégâts et surcoûts plus difficilement chiffrables.

Dans chacun des cas concernés, les consommateurs subissent eux aussi des conséquences négatives : problèmes de qualité des produits, approvisionnement irrégulier des lieux de vente et/ou recours à des origines plus lointaines et pas toujours aussi fiables, augmentation des prix, problèmes de sécurité des aliments (par exemple mycotoxines).

Tous ces cas ne sont qu’une illustration de l’importance des dégâts que peuvent subir les cultures en l’absence d’une protection phytosanitaire appropriée. Notre souhait est qu’ils servent à mobiliser les professionnels, les firmes et les pouvoirs publics pour une résolution ferme et rapide de la question des usages orphelins.

Lire l’intégralité du résumé de l’étude 2013 d’impact économique des usages orphelins en fruits et légumes et pomme de terre.

Chacun de ces exemples fait l’objet d’un rapport spécifique détaillé.

Ces rapports par culture sont disponibles sur la partie membres du site ForumPhyto (identifiant et mot de passe requis) : « Étude d’impact économique des usages orphelins (2)«

Si vous n’êtes pas membre et souhaitez avoir les études détaillées, n’hésitez pas à nous adresser votre demande (formulaire de contact en bas de la page ForumPhyto)

Pour aller plus loin : ForumPhyto avait déjà réalisé une étude d’impact économique en 2010 sur artichauts, radis et pommes.

Quelques exemples visuels des dégâts occasionnés par des maladies ou ravageurs non maîtrisés :

Résumé : une publication récente a observé un risque de cancer réduit de 25% environ chez les forts consommateurs de bio, à rebours de la grande majorité des études précédentes sur ce sujet. Ce résultat a le plus souvent été interprété comme la démonstration d’un effet protecteur des aliments bio, car les données étaient bien sûr redressées de l’effet des facteurs nutritionnels classiquement considérés comme liés favorablement ou défavorablement au cancer (consommation d’alcool, de viande rouge, de plats ultratransformés, ou à l’inverse consommation de fruits et légumes et de fibre). Mais les résultats de ces ajustements statistiques sont surprenants : tous ces facteurs nutritionnels n’auraient qu’un effet minime comparé à l’effet propre des aliments bio. Pourtant, une étude précédente des mêmes auteurs, sur la même cohorte, et avec la même méthode statistique, avait montré un fort effet des aliments ultratransformés sur le cancer ! Où est l’erreur ?

Une publication récente de l’INRA et de l’INSERM déclare avoir observé un lien négatif entre incidence du cancer et consommation de produits de l’agriculture biologique, dans une vaste enquête épidémiologique sur les habitudes alimentaires des Français (Baudry et al, 2017[1]). Un résultat que la presse (quelque peu incitée par les auteurs de la publication il est vrai…) a le plus souvent interprété comme la démonstration d’un effet favorable de l’alimentation bio sur la santé. Peut-on vraiment tirer cette conclusion de la publication ? Nous allons voir que c’est loin d’être sûr. Ce qui est certain, c’est qu’une publication récente des mêmes auteurs démontre à l’évidence que la méthode statistique est inadaptée… voire qu’elle permet de choisir à volonté le responsable principal des cancers liés à l’alimentation !

Comme d’habitude, une revue sérieuse d’un article scientifique est quasiment aussi longue que l’article. Nous résumerons ici les points principaux, l’analyse détaillée est ici : Article complet

Quand on s’intéresse à l’effet éventuel de la consommation d’aliments bio, on se heurte à des difficultés, que les auteurs rappellent en toute objectivité dans leur article : la consommation d’aliments bio est fortement corrélée à la plupart des facteurs protecteurs contre les cancers déjà identifiés : les amateurs de bio sont plus attentifs que la moyenne de la population à leur hygiène de vue, ils fument moins, boivent moins d’alcool, consomment plus de fruits et légumes et moins de viande que la moyenne de la population. Cette liaison entre consommation bio et comportements alimentaires « vertueux » avait déjà été observée dans une autre publication sur la cohorte NutriNet-Santé, la population sur laquelle la publication dont nous parlons ici a été réalisée[2]. Elle est encore confirmée dans le Tableau 2 de Baudry et al.

En conséquence, il est très difficile de savoir si un risque plus faible de cancer chez les consommateurs de bio est vraiment dû à un bénéfice de la nourriture bio elle-même, ou n’est que la résultante de l’ensemble de leurs comportements alimentaires favorables : c’est ce que l’on appelle les facteurs de confusion. Bien entendu, les auteurs sont conscients de ce problème, et ont tenté d’y remédier en corrigeant statistiquement les résultats de l’effet de ces facteurs de confusion. Mais nous allons voir que la méthode employée est loin d’être neutre… et surtout que les corrections statistiques appliquées donnent des résultats surprenants

La méthode suivie par les auteurs est classique : ils ont commencé par calculer un indicateur synthétique, l’organic food score (OFS), qui permet de résumer en une variable unique l’importance de l’alimentation bio de chaque membre de la cohorte. Ils ont ensuite étudié la relation entre cet OFS et le nombre de cancers survenus dans la cohorte. Bien entendu, cette relation n’est jamais calculée à partir des données brutes, car elle peut être biaisée par des facteurs de confusion, c’est-à-dire des facteurs protecteurs qui seraient associés à la consommation bio. Comme sur ce sujet les facteurs de confusion potentiels sont légion, les auteurs ont réalisés 3 séries successives d’ajustements statistiques, pour corriger leurs effets :

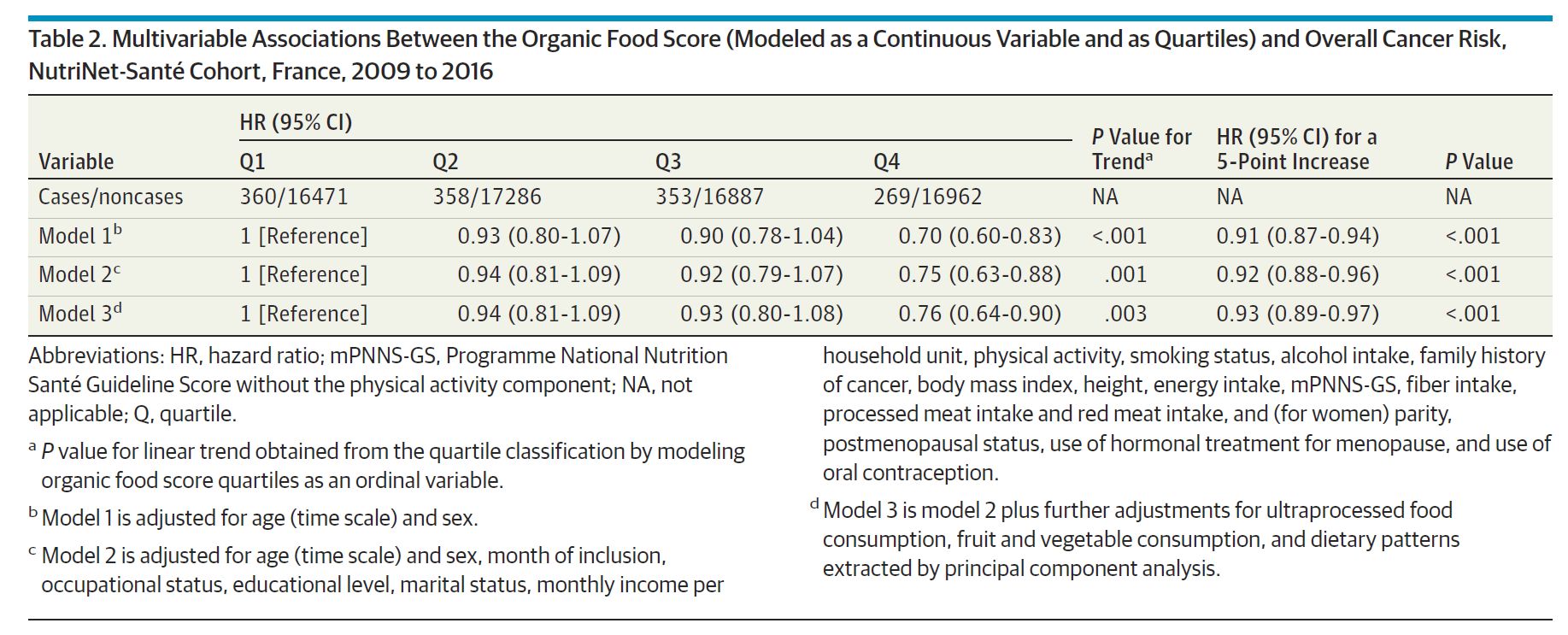

Tableau 2 de Baudry et al : Association entre cancer (toutes localisations confondues) et consommation bio. Exemple de lecture : dans le modèle 1, le risque de cancer des grands consommateurs de bio (Q4 pour 4ème quartile, c’est-à-dire les plus forts consommateurs de bio) n’est que de 70% (HR = 0,70) de celui des faibles consommateurs de bio (Q1)

Dans le modèle 1, où ne sont corrigés que les effets de l’âge et du sexe, le groupe des plus forts consommateurs de bio (le quartile 4) a un risque de cancer réduit de 30%. En soi, ce résultat n’a rien de surprenant, puisque ce Q4 regroupe les « bons élèves » de l’hygiène de vie, qui ont tout bon sur presque tous les facteurs de risque : ils fument et boivent moins que la moyenne, consomment moins de viande et plus de fibres, etc.

C’est une 1ère étape, mais la vraie question est bien sûr de savoir ce qu’il reste de cet effet apparemment favorable du bio, quand on le corrige tous ces facteurs de confusion. C’est ce que les auteurs ont voulu vérifier avec le modèle 2, où ils ajustent les résultats pour éliminer l’effet de tous les facteurs liés à la nutrition. Dans ce modèle 2, l’effet protecteur apparent du bio diminue, mais bien peu finalement : il passe de 30 à 25%. Si l’effet de tous les facteurs nutritionnels actuellement associés au cancer (y compris le tabac et l’alcool) avait réellement été éliminé, cela voudrait dire que l’effet propre des aliments bio est très supérieur à celui de tous les facteurs de risque habituellement identifiés. Voilà qui devrait éveiller les soupçons : et si tous ces redressements statistiques ne marchaient pas si bien que ça ?

L’analyse des résultats du modèle 3 renforce ces doutes. Dans ce modèle, les auteurs ont ajouté, aux effets déjà pris en compte dans le modèle 2, l’effet des aliments ultra-transformés. Or ce modèle donne des résultats absolument identiques à ceux du modèle 2. Là encore, si on prend au pied de la lettre les résultats des ces redressements statistiques, les aliments ultratransformés n’ont aucun effet dans cette étude, ce qui n’a que deux explications possibles :

En effet, dans un article[3] paru début 2018, la même équipe, sur la même cohorte Nutrinet-Santé, a brillamment montré un fort effet des aliments ultra-transformés sur le risque de cancer.

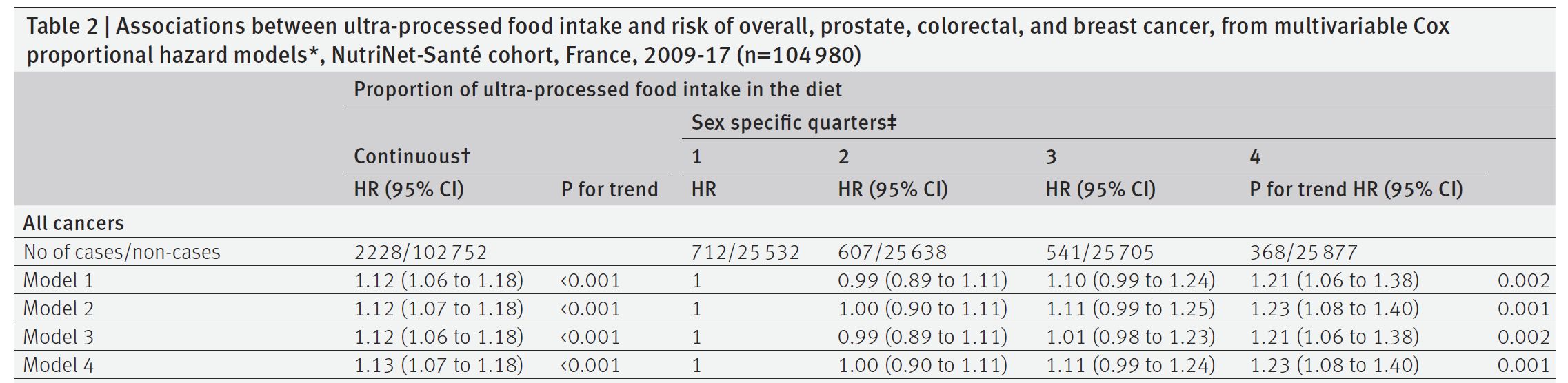

La méthode employée est la même : création d’un indicateur global de la consommation d’aliments transformés, puis utilisation d’un modèle de Cox pour le relier à l’incidence des cancers. Et les résultats sont tout aussi impressionnants :

Extrait du tableau 2 de Fiolet et al : Association entre cancer (toutes localisations confondues) et consommation d’aliments ultratransformés. Exemple de lecture : le risque de cancer des grands consommateurs d’aliments ultratransformés (Quarter 4) est augmenté de 21% dans le modèle 1 (HR = 0,70) de celui des faibles consommateurs (Q1).

Dans cette publication, on constate que les aliments ultratransformés augmentent le risque global de cancer de plus de 20% pour les plus gros consommateurs : des résultats hautement significatifs, et bien entendu après ajustement de l’effet des facteurs de confusion. Or nous avions vu que, dans Baudry et al, la consommation d’aliments ultratransformés, qui faisait l’objet d’un ajustement dans le modèle 3, n’avait strictement aucun effet. La comparaison de ces deux publications (pourtant réalisées par les mêmes auteurs à quelques mois d’intervalle) devrait inciter à une sérieuse remise en cause méthodologique : il semble bien que, quel que soit le facteur nutritionnel principal retenu dans cette méthode, il ait toujours un effet significatif sur le cancer…qui résiste à tous les ajustements.

La méthode suivie est donc très efficace pour enchainer les publications annonçant des liens significatifs entre tout indicateur nutritionnel et risque de cancer, mais beaucoup moins pour savoir quels sont ceux qui ont un rôle sanitaire réel.

C’est d’autant plus regrettable qu’il y a dans l’enquête un indicateur qui devrait être fondamental, et dont l’interprétation est curieusement sous-exploitée. En effet, les auteurs ont calculé pour chaque participant à l’enquête son mPNNS-GS, c’est-à-dire un indicateur qui mesure la conformité de son régime alimentaire aux recommandations du Programme National Nutritition Santé. La vraie question scientifique aurait dû être de comparer les poids respectifs de l’organic food score et du mPNNS-GS sur le risque de cancer, et en particulier de vérifier si un OFS élevé apporte un effet favorable significatif, à mPNNS-GS égal.

Ce sujet est certes effleuré à deux reprises dans la publication, et les chiffres présentés laissent entendre que l’effet du mPNNS-GS est mineur par rapport à celui de l’organic food score. Mais à chaque fois la comparaison présentée est déséquilibrée : la figure 1 est basée sur le modèle principal utilisé dans tous l’article, dont nous avons vu qu’il semble bien minorer l’effet de tous les facteurs autres que le bio. Dans les éléments supplémentaires fournis en annexe de l’article (eTable6), les auteurs montrent les facteurs de risque associés à différentes combinaisons d’OFS et de mPNNS-GS, indépendamment de tout modèle statistique. Mais ces comparaisons ne portent que sur les personnes ayant un OFS élevé, ce qui tend une fois encore à minimiser l’effet du mPNNS-GS.

Pour être concluants, les traitements appliqués aux données auraient dû être symétriques : les auteurs auraient dû utiliser une 2ème fois le même modèle statistique en prenant le mPNNS-GS comme variable principale, et faire dans leur tableau annexe tous les croisements possibles entre OFS et mPNNS-GS, pour que l’on puisse juger lequel de ces deux indicateurs a le plus de poids. C’est seulement la comparaison de ces deux approches qui permettrait de vérifier si les aliments bio apportent un réel effet protecteur, à qualité nutritionnelle égale.

Certes, les auteurs rappellent plusieurs fois que leurs résultats doivent être confirmées, et citent eux-mêmes, dans leur paragraphe « Limites de l’étude », la plupart des objections que nous avons faites ici à leurs résultats. Mais cela en des termes bien peu compréhensibles pour le grand public. De plus, l’article lui-même mord sérieusement sur la ligne blanche de l’objectivité scientifique, au moins deux fois :

En conclusion, cet article montre bien une relation significative entre consommation bio et risque réduit de cancer. Mais ce résultat en lui-seul ne prouve rien vu la forte corrélation entre consommation bio, hygiène de vie, et respect de l’ensemble des recommandations sanitaires.

La crédibilité de la publication dépend donc de celle de la procédure utilisée pour corriger les résultats de l’effet de tous les facteurs de confusion potentiels (consommation d’alcool, tabac, viande rouge, fibres, etc…). Or l’examen des résultats statistiques suggère très fortement que la méthode employée minimise gravement l’effet des facteurs de confusion, et tend donc à exagérer l’effet du facteur principal étudié dans le modèle (ici l’alimentation bio).

Une publication précédente des mêmes auteurs renforce ces doutes : avec la même méthode, et sur la même cohorte, ils ont montré récemment un fort effet des aliments ultratransformés sur le risque de cancer. Or cet effet disparait complètement dans la nouvelle publication, quand on considère la consommation de bio comme le facteur principal, et que la consommation d’aliments ultratransformés comme une variable à ajuster.

Par conséquent, les résultats présentés sont certes compatibles avec l’hypothèse des auteurs (les aliments bio auraient par eux-mêmes un effet protecteur contre le cancer), mais ne démontrent absolument pas que l’effet favorable observé ne résulte pas simplement du bon respect des recommandations du Programme National Nutrition Santé, tel que mesuré par l’indice mPNNS-GS. Il est d’ailleurs très surprenant que les auteurs aient si peu exploité, et de façon si orientée, les résultats de cet indice qu’ils ont pourtant calculé dans la cohorte.

Cet article ne répond donc pas à ce qui devrait être un des critères les plus importants d’évaluation d’une publication scientifique : elle ne doit pas seulement montrer que les faits observés sont compatibles avec l’hypothèse des auteurs, mais aussi vérifier qu’ils ne peuvent s’expliquer simplement par les connaissances déjà établies. Le fait qu’il ait néanmoins été accepté par le JAMA, une des revues médicales les plus prestigieuses au monde, démontre une fois de plus l’indulgence étonnante de la presse scientifique, même dans les revues les mieux cotées, pour les sujets touchant à l’écologisme.

Le niveau de preuve de cette publication est donc inversement proportionnel à son potentiel médiatique. Il s’agit d’un exemple typique de ce que nous avons déjà appelé la « Foucartisation[5] » d’une certaine science française, qui vise plus les leaders d’opinion comme stephane Foucart du Monde, que les scientifiques. Comme d’habitude sur ce type de sujet, cet article a été abondamment cité dans la presse, le jour même de sa sortie, ce qui confirme une fois de plus l’efficacité des services de presse des instituts de recherche. Comme on pouvait s’y attendre, il était cité sans aucun recul critique par la presse écologiste et la majorité des medias comme une démonstration d’un effet favorable du bio sur la santé, même si pour une fois quelques voix un peu plus critiques ont souligné le manque de représentativité de la population suivie, et rappelé qu’il ne s’agissait que de corrélations statistiques qu’il ne fallait pas surinterpréter. Toutefois la plupart de ces avis critiques ont attribué les dérives à l’interprétation des medias, et non à la publication elle-même. Il faut tout de même s’interroger sérieusement sur le rôle des revues scientifiques, et des auteurs eux-mêmes, sur ces dérives.

Nous avons vu que les auteurs, sans commettre aucune erreur factuelle, ont plus ou moins discrètement orienté l’interprétation de leur étude, avec la bénédiction tacite du JAMA. A partir de là, il est facile pour les médias les plus orientés idéologiquement d’accommoder ces publications à la sauce qui les arrange. Stéphane Foucart du Monde, n’a pas manqué de dégainer, le jour même de la parution de la publication, un article où il franchit hardiment le Rubicon de la relation de causalité entre bio et cancer[6]. Il en a bien sûr profité pour utiliser cette publication dans sa croisade contre les agences sanitaires : « Pour les agences réglementaires, les résidus de pesticides dans l’alimentation ne présentent aucun risque pour la santé. Mais un corpus scientifique récent, sur les effets des mélanges de molécules et des expositions chroniques à faibles doses, suggère que les risques posés par les traces de produits phytosanitaires sont, au contraire, bien réels pour le consommateur. ». Quelques jours après, il récidive en attaquant les scientifiques qui se sont permis de relativiser les résultats de Baudry et al[7] : « Quelques voix, y compris scientifiques, se sont élevées pour relativiser ces conclusions… Des biais, il y en aura toujours…Les scientifiques qui interviennent ainsi dans le débat public le font souvent avec les meilleures intentions. Avec, comme étendard, l’exigence de rigueur. Celle-ci est bien sûr louable. Mais, en matière de santé publique, le rigorisme scientifique est une posture dangereuse. ». Ce faisant, S. Foucart se positionne bien sûr comme défenseur de l’intérêt des citoyens, face aux ergotages des « scientifiques rigoristes ». Mais la vérité n’est pas toujours si simple : en février 2018, il n’avait pas manqué de saluer aussi la publication Fiolet et al. sur les aliments ultratransformés[8], mais n’a manifestement pas relevé le fait que dans Baudry et al ces aliments n’avaient plus aucun effet néfaste. Un peu de « rigorisme scientifique » ne ferait donc pas de mal, pour ne pas se tromper d’ennemi. Bien sûr, en bonne logique précautionniste, on peut ne pas choisir, et décider de bannir tous les boucs émissaires (aliments issus de l’agriculture conventionnelle, et plats ultratransformés). Mais c’est au risque de renchérir encore davantage le régime alimentaire conseillé, et donc aggraver les inégalités sociales face aux recommandations nutritionnelles. Une posture « non rigoriste », mais dangereuse tant que l’on n’a pas vérifié si un bon respect des règles actuelles (telles que les mesure le PNNS-GS) n’est pas tout simplement le meilleur indicateur d’un risque réduit de cancer.

Philippe Stoop

[1] https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2707948

[2] https://info.etude-nutrinet-sante.fr/en/node/64

[3] Fiolet et al, 2018 : https://www.bmj.com/content/360/bmj.k322

[4] http://www.forumphyto.fr/2017/10/30/consommer-bio-quel-effet-sur-le-cancer-attention-il-y-a-un-piege/

[5] http://www.forumphyto.fr/2017/01/20/mais-bt-et-conflits-dinteret-de-la-science-a-la-propagande/

[6] https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/10/22/l-alimentation-bio-reduit-significativement-les-risques-de-cancer_5372971_3244.html

[7] https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/27/en-matiere-de-sante-publique-le-rigorisme-scientifique-est-une-posture-dangereuse_5375460_3232.html

[8] https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/02/16/les-aliments-ultra-transformes-favorisent-le-cancer_5257759_3244.html

Le très respecté généticien Axel Kahn a mis en ligne récemment un avis sur le glyphosate[1]. Il s’agit d’une initiative personnelle, publiée seulement sur son blog personnel. Ce document mérite toutefois une lecture attentive, car A. Kahn est une des figures les plus prestigieuses de l’expertise et de l’éthique des sciences biologiques. Son avis est donc potentiellement très influent, et en tout cas très représentatif de la vision des sciences que peuvent recevoir les décideurs politiques en recherche d’expertise au plus haut niveau. Par ailleurs, il est pleinement partie prenante sur ce sujet, en tant que Président du Comité d’éthique INRA-CIRAD-IFREMER. Son opinion est d’autant plus attendue qu’Il a su dans le passé porter un discours équilibré sur les avantages et les risques des Organismes Génétiquement Modifiés, face à l’hostilité médiatique dominante. De plus, il rappelle dans son texte deux grands principes auxquels les scientifiques ne peuvent que souscrire, et qui ont cruellement manqué jusqu’à présent au débat public sur le glyphosate : la séparation entre les faits et les opinions, et la prédominance qui doit être accordée aux démarches scientifiques basées sur des preuves. C’est donc avec une confiance (mesurée tout de même…) que nous avons lu son texte… et nous sommes tombés de haut !

Le très respecté généticien Axel Kahn a mis en ligne récemment un avis sur le glyphosate[1]. Il s’agit d’une initiative personnelle, publiée seulement sur son blog personnel. Ce document mérite toutefois une lecture attentive, car A. Kahn est une des figures les plus prestigieuses de l’expertise et de l’éthique des sciences biologiques. Son avis est donc potentiellement très influent, et en tout cas très représentatif de la vision des sciences que peuvent recevoir les décideurs politiques en recherche d’expertise au plus haut niveau. Par ailleurs, il est pleinement partie prenante sur ce sujet, en tant que Président du Comité d’éthique INRA-CIRAD-IFREMER. Son opinion est d’autant plus attendue qu’Il a su dans le passé porter un discours équilibré sur les avantages et les risques des Organismes Génétiquement Modifiés, face à l’hostilité médiatique dominante. De plus, il rappelle dans son texte deux grands principes auxquels les scientifiques ne peuvent que souscrire, et qui ont cruellement manqué jusqu’à présent au débat public sur le glyphosate : la séparation entre les faits et les opinions, et la prédominance qui doit être accordée aux démarches scientifiques basées sur des preuves. C’est donc avec une confiance (mesurée tout de même…) que nous avons lu son texte… et nous sommes tombés de haut !

Les approximations et omissions du texte d’A. Kahn sont trop nombreuses pour être toutes citées ici, et nous n’en ferons ici qu’un résumé (pour une analyse détaillée, voir ici). Passons rapidement sur le fait que la séparation entre faits et opinion est loin d’être aussi étanche que le proclame A. Kahn. Nous mettrons cela sur le fait qu’il s’agit d’un document informel et spontané, ne répondant à aucune demande officielle[2], et que son auteur aurait sans doute amendé s’il avait pris un peu plus de temps pour le relire. Mais il y a un vice majeur dans ce « point » sur le glyphosate, qui ne peut pas être dû simplement à la précipitation : il ne cite AUCUN argument en faveur du glyphosate, même pas celui qui devrait être le plus incontournable pour un scientifique et un conseiller politique responsable : l’avis des agences sanitaires, dont aucune n’a suivi l’avis du CIRC qui l’a classé comme cancérigène probable (en tant que danger et non risque, ce qui veut dire que même le classement controversé du CIRC n’implique pas forcément un risque réel pour les utilisateurs de glyphosate, et encore moins pour les consommateurs : une nuance qu’Axel Kahn ne juge pas utile d’expliquer à ses lecteurs). Sur ce sujet, son avis est encore plus partial que les articles d’un journal comme le Monde, qui, malgré son évident tropisme écologiste, avait quand même tenu à sauvegarder sa crédibilité en rappelant quelques avantages mineurs du glyphosate[3]. De fait, un lecteur d’Axel Kahn qui ignorerait tout du sujet n’apprendra jamais qu’il existe une procédure d’homologation très approfondie à laquelle les industriels doivent se soumettre, ni que TOUTES les interrogations scientifiques qu’A. Kahn évoque ont été examinées par les agences sanitaires, qui ont toutes conclu favorablement pour le glyphosate.

Contredire les agences sanitaires, sans jamais les attaquer frontalement, fait partie depuis longtemps du travail de sape des ONG anti-pesticides. Une hypocrisie qui au fond arrange tout le monde : non citées explicitement, les agences se gardent bien de s’exposer à réagir publiquement… ce qui dispense à son tour les environnementalistes d’étayer sérieusement leurs accusations. Il était déjà choquant que le précédent ministre de la transition écologique, occasionnellement soutenu par sa collègue de la santé, joue ce jeu démagogique et irresponsable pour soutenir sa croisade contre le glyphosate. Mais c’est à notre connaissance la première fois qu’un scientifique du niveau d’A. Kahn s’adonne à de telles pratiques.

Autre point qui montre que nous avons décidément changé d’époque : A. Kahn évoque le rôle de la pression citoyenne, sans se demander une seule fois si celle-ci est basée sur une communication claire et objective des données scientifiques. C’est pourtant un sujet qui, en tant que spécialiste d’éthique scientifique, devrait pourtant le concerner à deux titres :

Tout partisan de l’interdiction du glyphosate se doit de montrer que des alternatives existent. Sur cette partie, on sent que la pause estivale a empêché A. Kahn de consulter un agronome, ce qui lui aurait pourtant été utile pour éviter les affirmations trop hasardeuses[7]. Comme d’habitude, cette partie commence par un éloge de l’agriculture bio et du désherbage mécanique, sans trop s’interroger sur les coûts financiers et énergétiques (et donc le bilan carbone) de ces solutions de substitution. Sur ce sujet encore, A. Kahn se contente d’effleurer la vraie question scientifique (l’intérêt pour la biodiversité des sols de réduire le recours au labour), sans aller jusqu’à la question qui fâche (le fait que la suppression du labour soit plus difficile en bio qu’en conventionnel, du fait de son refus d’utiliser tout herbicide, même rarement et à des doses très réduites).

Là où A. Kahn tient à sauvegarder sa réputation de défenseur de l’innovation, c‘est sur son hommage appuyé sur les travaux sur la robotisation du désherbage, avec localisation par GPS de précision et identification automatique des mauvaises par Intelligence Artificielle. Mais il ne semble pas avoir réalisé que ces techniques ne sont applicables seules que sur une gamme étroite de cultures (essentiellement celles cultivées à grand écartement comme la vigne et l’arboriculture, le maïs, ou la betterave), mais ne peuvent être que marginales sur les céréales à paille et la plupart des oléoprotagineux, qui couvrent des superficies bien plus grandes. Et notre perplexité est grande quand il concède que, faute de moyen mécanique ou thermique ( !), ces techniques permettraient une élimination des mauvaises herbes par « application très locale d’un herbicide total » : apparemment, personne n’a pensé à lui signaler que le glyphosate est maintenant le seul herbicide total autorisé par la France, qui a eu la bonne idée d’interdire la seule autre molécule de substitution sérieuse, le glufosinate, quelques semaines avant de décider d’interdire le glyphosate.

Bien sûr, il faut rappeler que ce texte n’est qu’une initiative privée, qu’Axel Kahn aurait sans doute pris le temps de mieux argumenter s’il s’était agi d’un travail officiel. Il faut donc passer sur les défauts sur les défauts de forme, et les approximations agronomiques qui auraient sans doute été corrigées par la suite. Par contre, ce caractère privé nous garantit que ce texte est bien conforme à sa vision de l’agriculture, et du rôle que l’expertise scientifique doit y jouer… et ce n’est n’est pas très rassurant ! A la lecture, il s’avère en effet que ce « point » sur le glyphosate n’est guère vigilant sur le respect des deux beaux principes qu’il préconise : séparation des faits et des idées, et prépondérance des données scientifiques validées par les preuves. Sous des dehors plus rigoureux, il reprend en fait tous les procédés de l’argumentaire anti-pesticides militant :

Plus surprenant encore dans une optique d’éthique scientifique : la « pression citoyenne » y est présentée comme une donnée à laquelle les scientifiques doivent obéir sans réserve. Il fut un temps (dont Axel Kahn a été acteur), où l’avis des scientifiques pouvait éclairer les débats publics en aidant justement à faire la part des faits et des opinions. L’époque a bien changé… mais, tout comme certaines mauvaises herbes ont su devenir résistantes au glyphosate, certains experts ont su s’adapter à l’anti-scientisme ambiant !

Philippe Stoop

[1] https://axelkahn.fr/le-point-sur-le-glyphosate/

[2] Les plus perfides auront toutefois noté que cet avis très Macron-compatible est paru le 31 août 2018, après la démission de Nicolas Hulot et avant la nomination de son remplaçant. Mais n’en tirons pas de déduction trop aventureuse…

[3] http://chevrepensante.fr/2017/12/09/glyphosate-un-echec-mediatique-analyse/

[4] https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/pesticides-et-cancers-chez-les-agriculteurs-la-fuite-en-avant-vers-lirrefutabilite-premiere-partie/

[5] https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/pesticides-et-cancers-chez-les-agriculteurs-la-fuite-en-avant-vers-lirrefutabilite-2eme-partie/

[6] http://www.forumphyto.fr/2017/10/09/lagriculture-de-conservation-avec-glyphosate-championne-de-la-biodiversite-des-sols/

[7] Il aurait néanmoins pu consulter l’avis de l’Académie d’Agriculture de France : https://www.academie-agriculture.fr/system/files_force/publications/notes/2017/les-services-rendus-par-le-glyphosate-en-agriculture/20171009glyphosatevdef.pdf?download=1

Résumé : comme chaque année, la note de suivi du plan Ecophyto, sortie en juillet dernier, se contente d’étaler l’échec récurrent de ce plan, sans aucune explication ni proposition pour redresser la situation…ou remettre en cause l’objectif initial d’une réduction de 50% du nombre de traitements. Pourtant, les résultats plus que médiocre des fermes de démonstration DEPHY, qui bénéficient de tout le soutien technique possible pour progresser, montrent bien que cet objectif est totalement irréaliste…comme l’avait d’ailleurs prévu dès 2010 le rapport Ecophyto R&D de l’INRA. Si cette parodie de suivi sert à long terme les intérêts du Ministre de la Transition Ecologique, qui peut en tirer prétexte pour réclamer des mesures plus radicales, on voit mal pourquoi le Ministre de l’Agriculture se prête à cette mascarade, qui discrédite avec lui toute son administration, et les agriculteurs dans leur ensemble.

Deux ministres pour présenter la note de suivi 2017 du plan Ecophyto. L’un sourit, l’autre moins : à la lecture du rapport, on comprend vite pourquoi…

Les Ministères de l’Agriculture et de la transition écologique ont publié conjointement en juillet dernier leur note annuelle de suivi du plan Ecophyto[1]… et, comme d’habitude, d’une façon qui revient à tendre le bâton pour se faire battre. Les deux premier tiers du document rappellent les mesures prises, les actions réalisées (et leur coût élevé), et un bilan très rapide de l’évolution du réseau des fermes Dephy, le réseau de fermes de démonstration du dispositif. Puis vient le bilan des résultats… aussi affligeant que d’habitude : le principal indicateur d’utilisation des pesticides, le NODU[2], a de nouveau augmenté par rapport à l’année précédente (+0,3%). Sans atteindre le sommet de 2014, ce nouveau résultat porte néanmoins l’évolution du NODU triennal à +12,4% depuis le début du plan. Ce constat accablant n’est suivi d’aucune analyse permettant de comprendre à quoi est due cette débâcle… et bien sûr d’aucune proposition pour « inverser la courbe » du NODU.

Tel qu’il est présenté, ce bilan de suivi est donc un don du ciel pour les tenants de l’agri-bashing, qui passent leur temps à persuader les Français que les agriculteurs ne sont que des pollueurs indécrottables, malgré tous les efforts engagés pour améliorer leurs pratiques.

Certes, l’échec du plan Ecophyto était inscrit dès le départ dans son objectif indifférencié de réduction de 50% du nombre de traitements phytosanitaires, toutes cultures confondues, et tous types de produits confondus. Dans son rapport Ecophyto R&D[3] de 2010 (donc commandé après fixation des objectifs, alors que le bon sens aurait voulu que les objectifs soient au contraire fixés en fonction de cette analyse), l’INRA avait parfaitement pointé les impasses de ce plan. Il avait en particulier défini de façon très pragmatique les différentes transitions de pratiques nécessaires pour viser une réduction de 50% :

Pour les lecteurs qui s’étonneraient de ne pas voir l’agriculture biologique mise plus en avant dans ce rapport, rappelons que la « bio », d’un point de vue agronomique, n’est qu’une des formes de l’agriculture intégrée, avec deux spécificités :

Ce cadre de transition réaliste étant fixé, l’INRA émettait alors des réserves fortes par rapport à l’objectif Ecophyto fixé sans son avis[4] :

Malgré cela, le gouvernement de l’époque est resté sur son idée initiale, à savoir un objectif maintenu à -50%, prétendument issu du consensus de toutes les « parties prenantes » dans le Grenelle de l’Environnement (mais qui, par un hasard miraculeux, correspondait pile à l’intention exprimée par le Ministre de l’Environnement de l’époque, J-L Borloo, avant toute concertation). Et pour atteindre cet objectif, il s’est contenté de mesures de formation des agriculteurs et de soutien aux mesures agro-écologiques individuelles (donc des actions efficaces seulement pour les étapes 1 et 2 définies par l’INRA), et de soutien à l’agriculture bio (c’est-à-dire la seule forme d’agriculture intégrée, nécessairement minoritaire, qui aurait pu se passer de soutien public direct). Les mesures retenues à l’époque (et que le plan Ecophyto 2 n’a révisées qu’à la marge) sont révélatrices de la philosophie du législateur sur le sujet : rejet de toute réflexion basée sur l’agronomie, et soumission à la vision complotiste imposée par les ONG environnementales, selon lesquelles les pesticides ne sont que des gadgets nuisibles dont on pourrait se passer sans inconvénient, et qui n’ont réussi à s’imposer qu’à cause de la crédulité des agriculteurs dupés par le « lobby agrochimiste ».

Les alertes de l’INRA étant restées lettre morte, il ne fallait pas attendre de miracles du plan Ecophyto…et il n’y en a pas eu ! Cela dit, même les plus sceptiques s’attendaient simplement à une légère régression de l’usage des pesticides, mais pas à l’augmentation que nous observons actuellement. A quoi ce résultat paradoxal est-il dû ? C’est là que l’on touche à la perversité de la machine folle qu’est devenu Ecophyto : les notes de suivi ne donnent aucun indice pour comprendre la cause de cette tendance contraire aux objectifs. Pour le comprendre, il faut commencer par rappeler les trois principaux facteurs influant sur l’utilisation de pesticides :

Or nous allons voir que les indicateurs de suivi du plan Ecophyto ne permettent en aucune façon de distinguer les effets respectifs de ces trois facteurs.

Normalement, les indicateurs de suivi d’une politique publique doivent avoir deux buts :

Pour garantir l’échec durable d’une politique publique, il ne suffit donc pas de lui assigner un objectif absurde : encore faut-il que les indicateurs de suivi ne donnent aucun indice pour corriger le tir. Sinon, les boucs émissaires de l’échec (en l’occurrence les agriculteurs et les distributeurs agricoles) vont s’appuyer dessus pour réclamer des inflexions du Plan Décennal.

De ce point de vue, le NODU est un indicateur parfait : il permet de confirmer, année après année, l’échec programmé du Plan Ecophyto, sans fournir le moindre élément d’analyse qui aiderait à identifier les points de progrès possibles. En effet, le NODU permet (au prix de beaucoup d’approximations), d’estimer les quantités de pesticides utilisées à l’échelle d’une région, mais sans aucune liaison avec les cultures sur lesquelles ils sont appliqués. Il est donc parfaitement impossible de le relier aux pratiques agricoles, et d’en faire un indicateur de la qualité du raisonnement de la protection des cultures par les agriculteurs.

Le seul indicateur qui permette des comparaisons objectives entre pratiques agricoles est l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement), car il est bien défini culture par culture[5] (rappelons toutefois que même l’IFT n’est pas un bon indicateur de la pression sur l’environnement : il vaut mieux deux applications de pesticides ayant une influence epsilon sur l’environnement, qu’une seule application ayant un effet négatif quantifiable…mais c’est encore une autre histoire). C’est de plus un indicateur beaucoup plus compréhensible pour les agriculteurs, qui peuvent le calculer par eux-mêmes pour leur exploitation, s’ils utilisent un logiciel de gestion parcellaire. Son seul inconvénient est d’être plus compliqué à estimer, puisqu’il suppose de collecter des informations à l’échelle parcellaire. Il ne peut donc pas être comptabilisé de façon exhaustive à l’échelle nationale, mais doit être estimé par sondage, sur un échantillon représentatif de parcelles. C’est une opération que le Ministère de l’Agriculture réalisait déjà avant le plan Ecophyto, dans ses enquêtes sur les pratiques agricoles. Toutefois, en raison même de leur coût, ces enquêtes n’étaient réalisées que tous les 3 ans environ, ce qui en limitait beaucoup la portée : en effet, il était impossible d’en dégager des tendances claires, vu les fortes variations interannuelles de pression de maladies et ravageurs. A partir du moment où la France se mobilisait sur une politique ambitieuse sur la protection phytosanitaire, la logique aurait bien sûr été de rendre ces enquêtes annuelles, pour relier chaque année les IFT constatés aux variations de pression sanitaires propres à chaque année et à chaque région. Au lieu de cette annualisation des enquêtes Pratiques Agricoles, il a été décidé de créer une nouvelle usine à gaz pour le calcul du NODU, au prétexte qu’il était plus facile de collecter des données commerciales auprès des distributeurs. Un argument dont on peut douter, puisqu’il faut 18 mois pour publier les résultats de NODU (ceux qui figurent dans cette note de bilan 2017 sont en fait les NODU de 2016), et que ce travail s’ajoute aux Enquêtes Pratiques Agricoles, au lieu de les remplacer ou de le compléter.

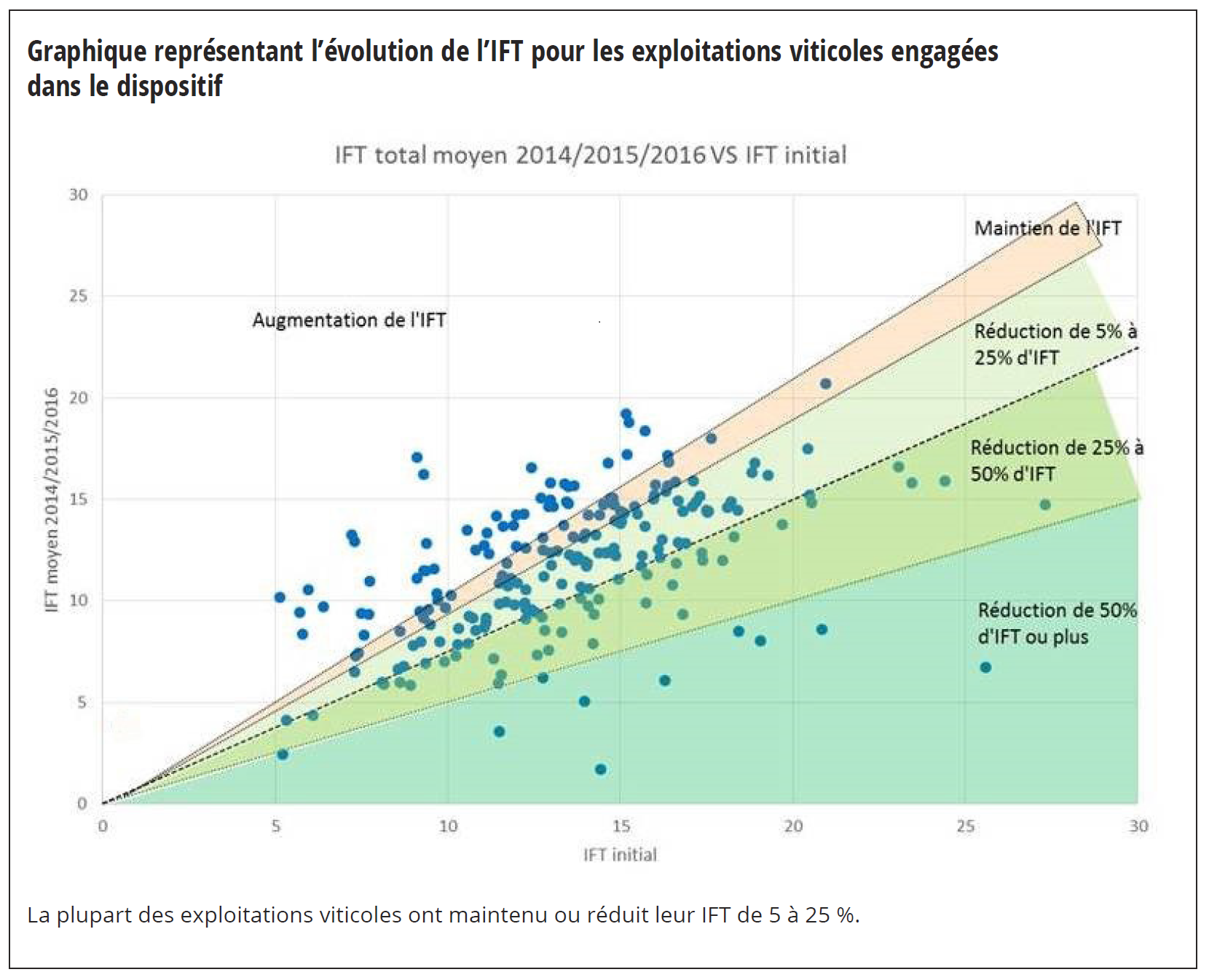

Toute politique vouée à l’échec a besoin d’un écran pour sauver la face des dirigeants politiques, à l’image des « villages Potemkine », où le favori de Catherine II de Russie organisait des visites mises en scène, pour faire croire à son impériale maîtresse que les paysans était parfaitement heureux dans son glorieux empire. Une des actions majeures du plan Ecophyto a été la mise en place du réseau des 3000 fermes DEPHY, suivies et conseillées pour les guider sur le chemin de la réduction de l’usage des phytosanitaires. Pendant longtemps, ce réseau DEPHY a servi vaillamment de village Potemkine, pour laisser croire à la crédibilité des objectifs Ecophyto : dans le rapport Potier de 2014[6], les auteurs reconnaissaient que la diminution des IFT était encore modeste dans le réseau (-12% dans les exploitations de grandes cultures et polyculture-élevage, -2,3 % seulement en viticulture), mais pouvaient encore conclure avec un optimisme prudent : « Au total, et bien entendu sous réserve de confirmation, il apparaît qu’une diminution d’usage conforme au rythme initialement annoncé par le plan, a effectivement été amorcée sur les réseaux Dephy-Ferme ». Quatre ans après, le moins que l’on puisse dire, c’est que la confirmation n’est pas au rendez-vous : alors que nous sommes maintenant proches du terme fixé initialement au 1er plan Ecophyto, même les fermes DEPHY sont encore très loin des -50% : -7% en grandes cultures, -17% en polyculture-élevage, -12% en viticulture, -19% en arboriculture. Seules les productions légumières affichent un résultat pas trop éloigné de l’objectif initial, avec -33%.

Sur ces sujets, il est souvent plus instructif de voir la dispersion des résultats que leur moyenne. Pour la 1ère fois, la note de suivi montre cette dispersion, mais pour la viticulture seulement :

Figure 1 : Evolution des IFT (Indices de Fréquence de Traitement) dans les fermes Dephy viticoles. Même dans ces fermes-modèles, la baisse moyenne de l’IFT n’a été que de 12% en 8 ans, alors que l’objectif initial Ecophyto était de 50% en 10 ans. Huit ans après le lancement du réseau, il y a 4 fois plus de fermes où les IFT ont augmenté depuis le début du plan Ecophyto, que de fermes qui ont atteint l’objectif de réduction de 50% ! Des résultats qui devraient à tout le moins relancer le débat sur la faisabilité du plan Ecophyto, d’autant plus qu’ils sont conformes aux prévisions du rapport Ecophyto R&D de l’INRA en 2010. (source : note de suivi Ecophyto 2017).

Comme l’avait prédit dès 2010 le rapport Ecophyto R&D de l’INRA, la plupart des exploitations n’ont réduit leur IFT que de 5 à 25%. Seules 10 d’entre elles ont atteint l’objectif de réduction de 50% qui était l’objectif national… contre 40 chez qui l’IFT a au contraire augmenté !

Entendons-nous bien, l’objectif ici n’est pas de critiquer le réseau DEPHY, au contraire : sa mise en place est une des actions les plus pertinentes mises en œuvre dans le plan Ecophyto. Le problème est que l’on refuse d’en tirer les leçons qui s’imposent. De telles dérives des IFT, dans un réseau de fermes pilotes triées sur le volet, et qui bénéficient d’un encadrement technique sans commune mesure avec celui dont bénéficie l’agriculteur moyen, auraient dû depuis longtemps susciter une réflexion sur la faisabilité du plan Ecophyto, d’autant plus que ces résultats de terrain confirment le diagnostic initial de l’INRA dans le rapport Ecophyto R&D : mais on ne voit toujours aucune amorce d’autocritique à ce sujet dans la note de suivi 2017.

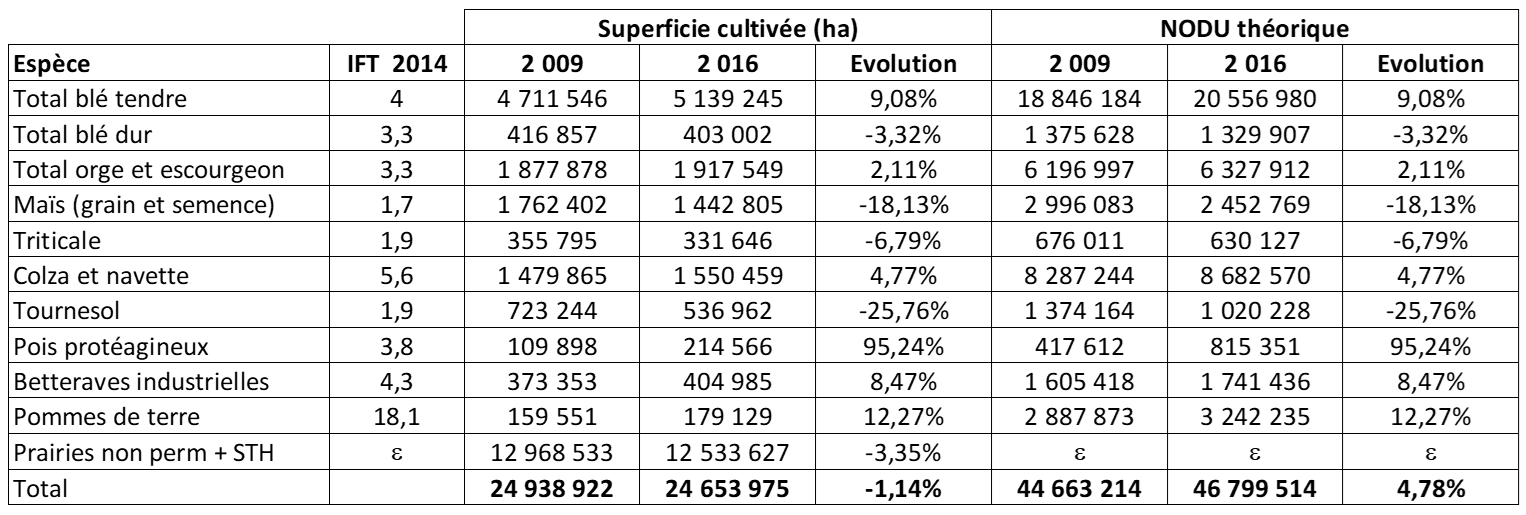

Nous avons vu que, sur le long terme, des changements significatifs des assolements pourraient influer sur la consommation des pesticides, puisque les besoins en protection phytosanitaire varient énormément en fonction des espèces cultivées. Or le NODU ne permet pas de mesurer ce phénomène, puisque les consommations de pesticides n’y sont pas reliées à la culture sur laquelle les produits sont utilisés. Une étude du Ministère de l’Agriculture avait conclu en 2015, au moyen d’un modèle complexe, que cet effet était effectivement observable dans le passé, mais n’avait joué qu’un rôle mineur depuis le début du plan Ecophyto[7]. Pourtant, un calcul élémentaire basé sur les IFT calculés dans les enquêtes Pratiques Culturales suggère très fortement le contraire.

Prenons l’exemple du blé tendre : il reçoit en moyenne 4 IFT (l’équivalent de 4 traitements pleine dose/an). En 2009, sa superficie était de 4,7 millions d’ha, ce qui conduit à un NODU de l’ordre de 18,8 millions. En 2016, sa superficie a augmenté de 0,4 millions d’ha, ce qui conduit mécaniquement à une hausse de 1,6 millions du NODU, à pratiques culturales égale. A l‘inverse, le maïs, qui consomme moins de pesticides, a fortement régressé. Si on fait le bilan sur les principales espèces de cultures annuelles, on constate que les changements d’assolements sont loin d’être neutres pour le NODU :

Tableau 1 : Evolution du NODU induite par les changements d’assolements depuis le début du plan Ecophyto, pour les principales espèces cultivées en grandes cultures et polyculture/élevage. A pratiques de protection égale, l’évolution de la sole de grandes cultures françaises provoque mécaniquement une hausse de près de 5% du NODU : un phénomène indétectable si on base le bilan national uniquement sur le NODU, comme le fait la note de suivi 2017. Sources : Base de données Agreste pour les superficies, enquête Pratiques Culturales 2014 pour les IFT (Indices de Fréquence de Traitement,).

Parmi ces cultures (qui représentent à elles seules près de la moitié de la surface agricole utile), il y a eu des évolutions très contrastées des surfaces cultivées… et presque toujours au profit des cultures qui ont les IFT les plus élevés. Résultat : bien que leur superficie globale ait diminué d’1%, ces cultures tendent à générer une augmentation des NODU de près de 5%, à pratiques agricoles égales. Dans ces conditions, on comprend mieux le piteux bilan des fermes Dephy de grandes cultures, qui n’ont réduit leur consommation de pesticides que de 7%.

On note que dans le même temps, les prairies permanentes ou non annuelles, où la consommation de pesticides est proche de zéro, ont régressé de plus de 400 000 ha, dans l’indifférence totale des pouvoirs publics. C’est pourtant un gâchis monstrueux, car tout milite au contraire pour un renforcement des prairies, et de façon générale pour une revitalisation du modèle de la polyculture-élevage en France : réduction de la dépendance des éleveurs vis-à-vis des cours mondiaux des matières premières agricoles, raccourcissement des circuits de production et de commercialisation, défense de la biodiversité (les prairies ont une biodiversité incomparablement plus grande que n’importe quelle culture annuelle, même si celle-ci est bio). Faute d’action volontariste dans ce domaine, (qui aurait dû faire partie de la 3ème étape de transition, au sens du rapport Ecophyto R&D), la France se prive donc d’un levier majeur pour relocaliser les productions françaises, sécuriser les revenus des éleveurs, améliorer la biodiversité de son territoire agricole, et réduire sa consommation de pesticides.

Le climat de l’année (en particulier au printemps et en début d’été) est un facteur majeur de variation de la pression parasitaire sur les cultures, et donc de l’utilisation de pesticides. De plus, avec l’avancement de l’agriculture raisonnée, on doit s’attendre à ce que la liaison entre consommation de pesticides et climat soit de plus en plus en forte.

Globalement, les 3 dernières années de suivi (2014, 2015 et 2016) ont connu des printemps doux et/ou humides dans beaucoup de régions, ce qui pourrait expliquer en partie la médiocrité du bilan d’Ecophyto. On peut se poser cette question en particulier à la lecture de résultats comme ceux des fermes DEPHY viticoles, où pour nombre d’entre elles la consommation de pesticides a augmenté au lieu de baisser par rapport à la période initiale : à moins que les fermiers DEPHY se soient amusés à saboter délibérément le réseau, la seule explication rationnelle serait que la pression de maladie a effectivement augmenté ces dernières années chez eux.

Ce sujet est à peine effleuré dans la note de suivi, qui mentionne simplement que la pression phytosanitaire a été élevée en 2016, en des termes très généraux et qualitatifs. Une quantification précise et objective de la pression de maladie sur les cultures serait pourtant une nécessité pour interpréter correctement les consommations de pesticides : aussi bien pour des comparaisons régionales et internationales, que pour corriger les variations interannuelles en fonction de la pression parasitaire propre à chaque année. Toutes les données nécessaires existent pour cela : le Bulletin de Santé du Végétal, qui recueille des milliers d’observations de parasites et ravageurs des cultures, pour avertir les agriculteurs en cas de risque sanitaire, serait une mine d’or potentielle pour une meilleure compréhension des variations de consommation de pesticides, mais reste inexploité dans le suivi Ecophyto. De même, pour la plupart des maladies et ravageurs majeurs, il existe des modèles épidémiologiques qui permettraient de quantifier de façon objective des grandeurs plus difficilement mesurables à l’œil nu, comme les quantités de contamination annuelles de ces maladies. Tout cela reste inemployé dans les notes de suivi Ecophyto, comme si l’évaluation de la pression sanitaire sur les cultures n’avait aucun intérêt pour expliquer l’utilisation de pesticides. Une cécité volontaire qui, en plus de rendre les notes de suivi incohérentes, empêche d’anticiper un problème potentiellement important à l’avenir : les effets du changement climatique sur la pression de maladies et de ravageurs des cultures.

Un ex-ministre avait fait scandale dans un autre domaine, en déclarant qu’« Expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser ». C’est pourtant la ligne de conduite de l’ensemble de la classe politique à propos de l’usage des pesticides, et à laquelle les notes de suivi Ecophyto se tiennent à la lettre chaque année : surtout, ne pas chercher à comprendre les causes, pourtant évidentes et annoncées à l’avance, de l’échec du plan Ecophyto. Cela obligerait à expliquer aux Français que les agriculteurs ne sont pas forcément coupables, et que les choses sont un peu plus complexes que le joli rêve propagé par les conseillers de Nicolas Hulot. Cela fait des années que les militants écologistes vendent aux Français une fable selon laquelle les pesticides ne servent à rien, et où il suffit donc d’évangéliser les agriculteurs et de sanctionner les distributeurs, pour réduire la consommation de pesticides sans perte de production ni de revenu. L’échec flagrant des fermes Dephy prouve de toute évidence le contraire, si on fait l’effort d’approfondir leurs résultats. D’où ces notes de suivi annuelles, qui ne font qu’exhiber l’impuissance des deux Ministères impliqués, sans proposer la moindre solution. On comprend que le Ministre de la Transition Ecologique se satisfasse temporairement de ce rôle peu glorieux : l’échec actuel sert ses intérêts à long terme, car il lui permettra à l’avenir d’exiger des actions plus radicales, basées sur des prétextes sanitaires. L’enthousiasme avec lequel il a accueilli la décision de justice américaine contre le glyphosate montre bien sur quels leviers il entend jouer. Puisque les faits et les instances scientifiques refusent obstinément de valider ses théories, il compte maintenant sur les tribunaux populaires à la mode américaine pour imposer ses vues.

Par contre, on comprend moins pourquoi le Ministre de l’Agriculture se satisfait de cette communication, qui discrédite chaque année un peu plus son Ministère. Certes, on peut espérer qu’il sera plus tard récompensé, au nom de la solidarité gouvernementale, du stoïcisme avec lequel il laisse ridiculiser son administration. Nous ne doutons pas qu’il saura sauter à temps sur une branche plus confortable que celle qu’il a laissé scier, mais c’est un pari un peu dangereux que de faire carrière en contribuant à la liquidation d’une activité autrefois stratégique, mais que la mode politique actuelle condamne. Espérons qu’il est encore temps de sortir de cette crise par le haut, en rappelant qu’une politique agricole incompatible avec l’agronomie de base n’a aucun avenir… et qu’un Ministère de l’Agriculture fort est indispensable pour prendre des mesures efficaces. Pour cela, une annualisation des enquêtes Pratiques Culturales, et le développement d’indicateurs objectifs de la pression sanitaire sur les cultures, sont des préalables indispensables pour une compréhension de la stagnation actuelle des pratiques phytosanitaires en France. Il ne s’agit pas seulement de préserver les intérêts économiques du monde agricole, comme essaient le faire croire les écologistes. Mais aussi de prendre des mesures qui aient vraiment un sens agro-écologique, comme la relance de la polyculture-élevage.

Philippe STOOP

[1] http://agriculture.gouv.fr/telecharger/90907?token=0cba39c83b341e34a389582c2805b4c1

[2] Pour la signification et le mode de calcul du NODU, voir : http://agriculture.gouv.fr/note-methodologique-le-nodu

[3] http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Ecophyto-R-D

[4] http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2633

[5] http://agriculture.gouv.fr/indicateur-de-frequence-de-traitements-phytosanitaires-ift

[6] http://agriculture.gouv.fr/telecharger/56000?token=7bf92926cba72dbc99beeeef8758248e , page 65

[7] http://agriculture.gouv.fr/usage-des-pesticides-en-agriculture-effets-des-changements-dusage-des-sols-sur-les-variations-de

Résumé : une Mission interministérielle a chiffré récemment le nombre de cas de lymphome non hodgkinien (LNH) causé par les pesticides chez les agriculteurs. Elle arrive au résultat de 2300 cas sur la période 2005-2013. Le mode de calcul de cette estimation est particulièrement révélateur des impasses actuelles de l’utilisation des études épidémiologiques en expertise sanitaire :

Ce chiffrage est donc un compromis boiteux, qui va alarmer les agriculteurs sans justification scientifique sérieuse, mais, par contre, sous-estime gravement le nombre d’indemnisation potentielles à verser. En effet, le lymphome non-hodgkinien étant classé comme maladie professionnelle, avec des critères d’éligibilité très souples, il est probable qu’une large majorité des agriculteurs conventionnels qui contracteront cette maladie pourraient obtenir sa reconnaissance comme maladie professionnelle…contrairement aux agriculteurs bios.

Une mission interministérielle française a récemment été chargée de définir les modalités de financement futur de l’indemnisation des victimes des pesticides. Elle a rendu son rapport en début d’année[1]. La première étape de ce travail était évidemment d’estimer le nombre potentiel de ces victimes, en particulier pour les deux maladies actuellement reconnues comme maladies professionnelles, la maladie de Parkinson, et le lymphome non hodgkinien (LNH, une forme de cancer des cellules sanguines). La Mission arrive au résultat inquiétant de 2300 cas de LNH, entre 2005 et 2013, au sein de la population agricole française, en se basant sur les résultats de la cohorte Agrican qui suit la santé d’une large population d’agriculteurs français. La méthode suivie est exposée dans l’annexe VI du rapport de la Mission… et sa lecture révèle bien des surprises ! Nous résumerons ici les principales étapes du raisonnement, pour une analyse plus détaillée, en particulier sur le plan statistique, voir notre article complet.

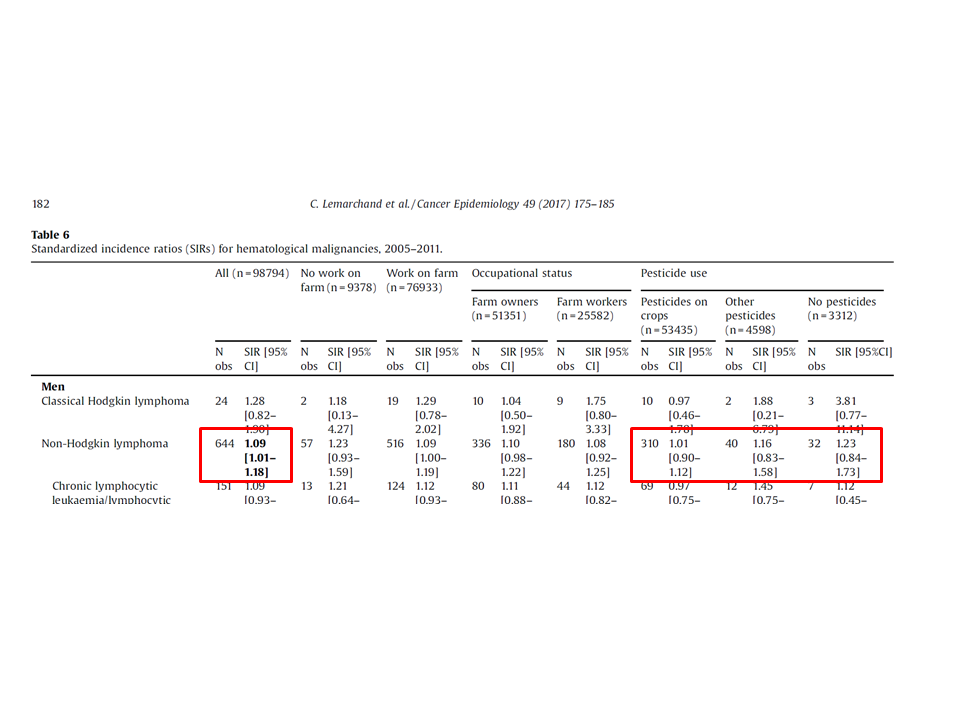

Rappelons d’abord que le LNH a été reconnu comme maladie professionnelle des agriculteurs utilisateurs de pesticides en 2015 en France. Il est intéressant de noter que ce classement allait au-delà des certitudes scientifiques de l’époque. En effet, dans son expertise collective de 2013, l’INSERM l’a classé parmi les pathologies pour lesquelles il y a une « présomption forte de liaison avec l’exposition aux pesticides », mais pas de démonstration de la causalité. De plus, à cette date, aucun excès de mortalité ou d’incidence (nombre de cas nouveaux) n’avait été observé pour cette maladie dans les deux plus grandes cohortes mondiales sur la santé des agriculteurs, AHS aux USA, et Agrican en France. Depuis cette époque, une publication française de 2017 a changé la donne, puisqu’après un suivi plus long, un excès significatif de LNH a été identifié dans la cohorte Agrican. Mais, comme nous le verrons dans la suite, ce résultat nouveau n’étaye pas davantage l’hypothèse d’un effet des pesticides sur le LNH, au contraire.

Quoiqu’il en soit sur le plan scientifique, la reconnaissance du LNH comme maladie professionnelle est désormais un fait juridique dont il faut tenir compte, et il est bien sûr nécessaire d’estimer le coût futur des indemnisations consécutives à ce classement. C’est à quoi s’est attaqué la mission interministérielle chargée de la réflexion sur le financement de la prise en charge des victimes des produits phytopharmaceutiques.

On pourrait penser naïvement que ce chiffrage des victimes potentielles a déjà été fait lors des études épidémiologiques. En effet, dans les études dites prospectives, les chercheurs calculent des taux d’incidence et de mortalité standardisés, qui permettent théoriquement de comparer le nombre de cas nouveaux et de décès survenus chez les agriculteurs, par rapport à la population générale. Si pour une maladie on trouve une incidence standardisée significativement supérieure à 1, par exemple de 1.09, on considère habituellement qu’il y a un excès de 9% de cette maladie chez les agriculteurs. Il parait donc simple de calculer le nombre de victimes potentielles, en extrapolant à l’ensemble de la population agricole le sur-risque estimé à partir de ces incidences standardisées.

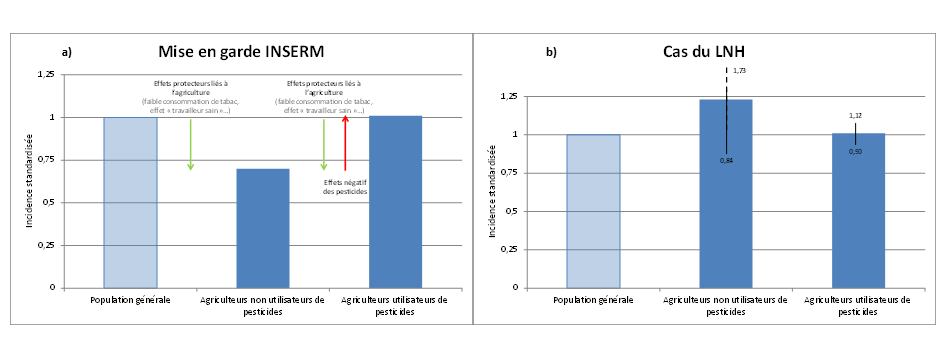

Première surprise : l’INSERM récuse ce raisonnement comme trop simpliste, au motif que les incidences standardisées pourraient être faussées par l’effet de facteurs protecteurs des cancers propres aux agriculteurs. Par exemple, on sait qu’ils fument moins que la population générale, et certaines études suggèrent aussi que le contact avec les animaux d’élevage est associé à un risque moindre de cancers. De façon plus générale, il semble clair qu’existe chez les agriculteurs un « effet travailleur sain », déjà observé chez d’autres catégories professionnelles dont le métier implique une activité physique régulière, favorable à la santé. Comme ces effets protecteurs font baisser les incidences standardisées des agriculteurs, on risque donc de sous-estimer l’effet négatif des pesticides.

Cette objection est bien sûr scientifiquement recevable, mais il est plutôt regrettable que l’INSERM, 13 ans après lancé la cohorte Agrican, n’ait pas encore réfléchi aux méthodes statistiques qui permettraient de corriger ce biais ! De plus, ce raisonnement suppose que les agriculteurs non utilisateurs de pesticides devraient avoir des incidences standardisées plus basses que ceux des utilisateurs de pesticides. (puisque les effets protecteurs associés à la vie agricole devraient s’exercer chez eux, sans être annulés par les effets négatifs des pesticides. Or ce n’est pas du tout ce que l’on observe dans Agrican ! (cf notre article détaillé).

Figure 1 a et b : Dans les études épidémiologiques, les agriculteurs utilisateurs de pesticides ont des incidences standardisées de cancer inférieures ou égales à 1 (et donc à la population générale), pour presque toutes les formes de cancer. L’interprétation la plus immédiate de ces résultats serait que les pesticides n’ont pas d’effet sur le cancer. A juste titre, l’INSERM met en garde contre cette lecture trop simpliste : en effet, beaucoup d’indices montrent que le travail agricole est corrélé à plusieurs facteurs protecteurs contre le cancer. Il est donc plausible que ces effets positifs masquent un effet nocif des pesticides (Fig 1a). C’est pourquoi l’INSERM déconseille l’utilisation des incidences standardisées pour calculer le nombre de cancers induits par les pesticides Toutefois, si c’était le cas, les agriculteurs non utilisateurs de pesticides devraient bénéficier des effets protecteurs, sans souffrir des effets nocifs des pesticides. Ils devraient donc avoir une incidence encore plus basse que les agriculteurs utilisateurs de pesticides. Or, ce n’est pas du tout ce que l’on trouve par exemple pour le LNH dans la cohorte Agrican, on observe même la tendance inverse (Fig 1b, cf aussi Tab. 1).

Quoiqu’il en soit, l’INSERM n’a pas souhaité rentrer dans ce débat, et s’est refusé à chiffrer le nombre de cas de LNH induits par les pesticides. Sur la question de savoir combien d’agriculteurs pourraient faire valoir une cause professionnelle pour leur LNH, sa position est qu’« Il est possible et justifié scientifiquement de statuer que tout agriculteur diagnostiqué d’un cancer de la prostate ou tout agriculteur ou agricultrice diagnostiquée d’un LNH incluant tous les types de LNH dont les myélomes multiples est donc susceptible de bénéficier du statut de victime s’il(elle) a utilisé lui-même (elle-même) des pesticides ou s’il(elle) a travaillé dans un secteur (viticulture, arboriculture fruitière, maraîchage en plein champs ou sous serres…) où 100% des personnes travaillant sont exposées soit directement soit secondairement (réalisation de tâches de réentrée ou de récolte).[2] » On peine un peu à comprendre ce qui « justifie scientifiquement » que tous les cas de LNH chez les agriculteurs exposés aux pesticides soient dus à ces produits : rappelons tout de même que cette maladie existait déjà avant l’invention des produits phytosanitaires, et existe aussi dans les populations non exposées (y compris, nous y reviendrons, chez les agriculteurs bios…). Mais en tout cas cette proposition de l’INSERM a le mérite de la générosité.

On comprend tout de même que cette largesse ne fasse pas l’affaire de la Mission chargée de définir le financement de l’indemnisation des victimes ! Face au bottage en touche de l’INSERM, c’est donc la Mission elle-même qui a dû prendre la responsabilité d’estimer le nombre de cas de LNH provoqué par les pesticides. Pour cela, elle n’a bien sûr pas eu d’autre choix que de se baser sur les incidences standardisées dans Agrican, donc la méthode critiquée par l’INSERM ! Curieusement, l’Institut n’a vu aucun problème éthique à fournir pour cela des données standardisées inédites, et sans analyse statistique, en sachant qu’elles seraient utilisées selon une méthode qu’il récusait. Encore plus surprenant, vu les motivations de ses scrupules scientifiques, ces données ne distinguent pas le cas des agriculteurs utilisateur et non utilisateurs de pesticides.

C’est à partir de ces données, non publiées précédemment, que la Mission a pu estimer que le sur-risque de LNH chez les agriculteurs était de 9%, et en déduire que le nombre total de cas générés par les pesticides était de 2300 dans la population agricole française, pour la période considérée (200( à 2013).

Quoiqu’en dise l’INSERM, le principe de ce calcul parait raisonnable, et c’est de toute façon le seul possible avec les données disponibles. Mais sa réalisation et son interprétation soulèvent deux gros problèmes :

Tableau 1 : incidence standardisée (SIR) du LNH dans le dernier bilan publié par l’INSERM sur la cohorte Agrican[3]. On retrouve bien l’excès de 9% (SIR = 1,09), retenu comme valeur du sur-risque par la Mission. Mais le détail en fonction des profils d’exposition aux pesticides (qui ne figurait pas dans les données fournies par l’INSERM pour la Mission, ou en tout cas pas dans l’Annexe VI du rapport), révèle des résultats inattendus :

En conséquence, les 2300 cas de LNH calculés par la Mission représentent bien l’excès de LNH chez les agriculteurs français, mais il n’y a aucune raison de supposer que cet excès soit réellement dû à l’exposition aux pesticides. Non seulement l’incidence standardisée des agriculteurs utilisateurs est parfaitement normale, mais celle des non-utilisateurs de pesticides est par contre supérieure à la normale ! Bien sûr, cet excès chez les non-utilisateurs de pesticides n’est pas significatif, mais il montre au moins qu’il n’y a aucune raison de suspecter un effet protecteur de la vie agricole contre le LNH, qui pourrait masquer un effet nocif éventuel des pesticides (pour une discussion plus détaillée sur la valeur statistique des résultats non significatifs, voir notre article détaillé).

2 300 cas : une cote mal taillée, du point de vue scientifique comme économique

En résumé, nous obtenons donc une estimation de 2300 cas de LNH causés par les pesticides :

A quoi sert ce chiffre ? Pour toutes les raisons que nous avons vues, les incidences publiées par Agrican ne donnent aucune raison de penser qu’il y ait un excès de LNH causé par les pesticides : non seulement les agriculteurs utilisateurs de pesticides ne montrent aucun excès de LNH, mais les résultats des agriculteurs non utilisateurs de pesticides ne donnent aucune raison de penser qu’il y ait chez les agriculteurs un facteur protecteur du LNH qui masquerait un effet éventuel des pesticides sur cette maladie.

Par ailleurs, cette estimation n’a aucun rapport avec le nombre de cas que le fonds d’indemnisation pourrait être amené à traiter : compte tenu des critères retenus pour la reconnaissance du LNH comme maladie professionnelle chez les agriculteurs, le nombre de cas éligibles, bien que très flou, pourrait être beaucoup plus élevé. Potentiellement, tout agriculteur utilisateur de pesticides pourrait être éligible s’il est atteint de LNH pendant sa vie professionnelle, ou moins de 10 ans après sa retraite.

On ne voit donc pas l’intérêt de ce chiffre, qui n’a aucune valeur scientifique, ni économique, sinon pour « justifier » a posteriori le classement du LNH comme maladie professionnelle, et l’affirmation selon laquelle le nombre de cas reconnus serait très inférieur à la réalité. On note aussi en passant une conséquence paradoxale de ce chiffrage : en légitimant l’attribution de l’excès de LNH aux pesticides, il exclut de fait les agriculteurs bio, ou non utilisateurs de pesticides, de la reconnaissance comme maladie professionnelle, alors que dans les chiffres Agrican actuels ce sont eux les plus exposés à cette maladie. Bien sûr, l’explication la plus probable de cet excès de LNH chez les non-utilisateurs de pesticides est qu’il s’agit d’un simple aléa statistique. Mais si à l’avenir il s’avérait que la cause réelle de l’excès de LNH était un facteur autre que les pesticides, les agriculteurs bio se seraient trouvés pénalisés de ce fait.

En attendant, ce rapport a au moins le mérite d’illustrer les lacunes béantes de l’interprétation des études de recherche épidémiologique sur les pesticides :

Au final, on est donc tenté d’aller encore plus loin que l’INSERM dans la remise en cause des incidences standardisées : non seulement elles ne permettent pas de calculer de façon fiable un nombre de cas de cancers provoqués par les pesticides, mais elles ne permettent même pas de démontrer qu’il y en a !

Enfin, cette étude de cas montre plusieurs fois l’importance d’examiner les résultats non significatifs de l’INSERM, que les chercheurs ont tendance à négliger. Par définition, le principe de précaution suppose de n’autoriser un produit que quand il a fait la preuve de son absence d’effet sanitaire indésirable. En termes statistiques, cela se traduit par une différence non significative entre populations exposée et non exposée aux pesticides, à condition évidemment que ces résultats soient obtenus avec une puissance statistique forte, donc un risque de 2ème espèce bêta faible. C’est sur ce type de résultats que s’appuient les agences d’évaluation sanitaires comme l’ANSES. Or l’exploitation des données Agrican par l’INSERM se polarise essentiellement sur les rares résultats significatifs. C’est tout-à-fait compréhensible vu les centres d’intérêt et le mode d’évaluation de la recherche, mais cela déséquilibre totalement l’interprétation des résultats de la cohorte[4]. Résultat : l’impressionnante avalanche de résultats ne montrant aucun excès significatif de cancer chez les agriculteurs ne suscite aucune analyse sérieuse, alors que beaucoup d’entre eux ont une puissance statistique qui parait correcte. Le point de vue de l’ANSES serait donc crucial, et c’est ce qui nous amène à la dernière bizarrerie de cette Mission : le point de vue de l’agence sur cette question n’est exprimé nulle part ! Certes, 5 de ses membres ont été auditionnés dans le cadre de la Mission, mais l’avis d’expertise de l’ANSES en tant que telle n’apparait nulle part : une lacune gênante, dans la mesure où le chiffrage de la Mission remet gravement en cause les évaluations de l’ANSES (ou des structures qui l’ont précédée pour l’homologation des produits phytosanitaires). Pourquoi pas ? Mais une accusation aussi grave devrait être étayée par une analyse très rigoureuse, et non par un chiffrage produit par une Mission ad hoc, à partir de données INSERM délivrées sans analyse statistique ni expertise contradictoire. Faut-il y voir un signal politique, à un moment où, après les controverses sur le glyphosate (où la maladie en cause était déjà le LNH), des ministres et des députés de la majorité s’associent à la remise en cause des agences sanitaires menée par les ONG environnementalistes[5] ?

Philippe STOOP

[1] http://agriculture.gouv.fr/telecharger/89861?token=32f9951a0796a25966ff306e1d88e7ea

[2] Annexe VI, page 9

[3] Cancer incidence in the AGRICAN cohort study (2005-2011), Lemarchand et al., 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28709062

[4] http://www.forumphyto.fr/2016/10/04/peche-aux-alphas-contre-chasse-aux-petits-betas-pourquoi-lanalyse-des-risques-environnementaux-ne-devrait-pas-etre-seulement-un-travail-de-chercheurs/

[5] https://www.lopinion.fr/edition/economie/philippe-stoop-itk-glyphosate-denigrement-agences-sanitaires-derives-140478

– ForumPhyto : Une page se tourne…

– Inutile, le désherbage ?? Quand l’agroécologie nie l’agronomie… et l’écologie

Dans les prochaines semaines, vous ne recevrez plus LesInfos de ForumPhyto sous leur forme actuelle. Le nouvel élan que ForumPhyto avait décidé de prendre n’a pas pu se concrétiser. Nous (Jean-François Proust, animateur, et Jean-Charles Bocquet, secrétaire général) tenons à partager avec les lecteurs de ForumPhyto notre point de vue, forcément subjectif, sur la page qui se tourne. Le…

Dans les prochaines semaines, vous ne recevrez plus LesInfos de ForumPhyto sous leur forme actuelle. Le nouvel élan que ForumPhyto avait décidé de prendre n’a pas pu se concrétiser. Nous (Jean-François Proust, animateur, et Jean-Charles Bocquet, secrétaire général) tenons à partager avec les lecteurs de ForumPhyto notre point de vue, forcément subjectif, sur la page qui se tourne. Le…

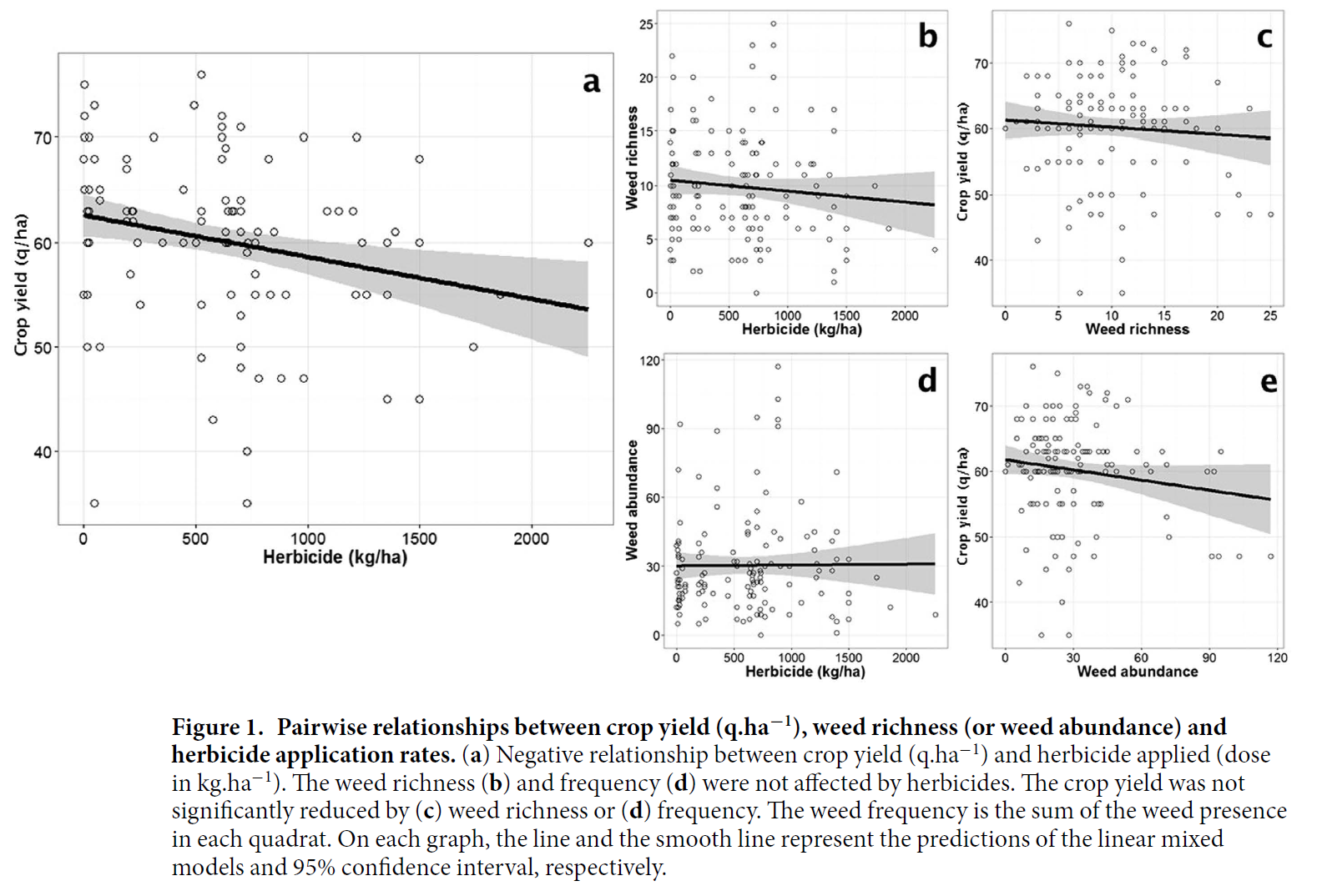

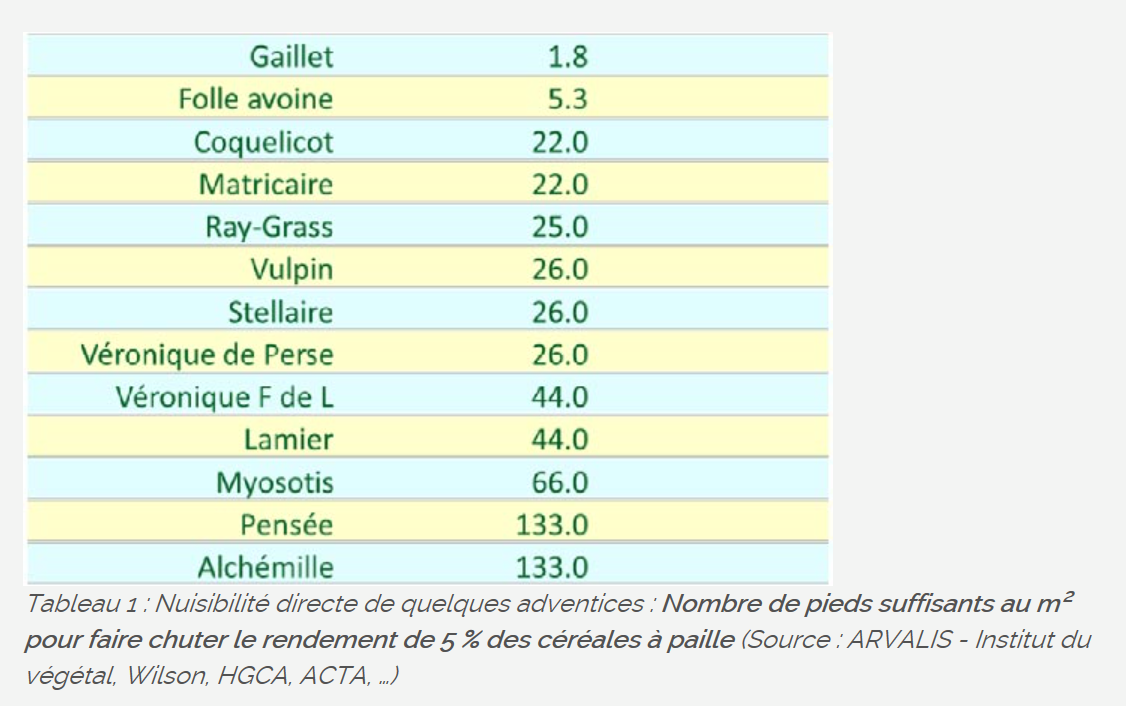

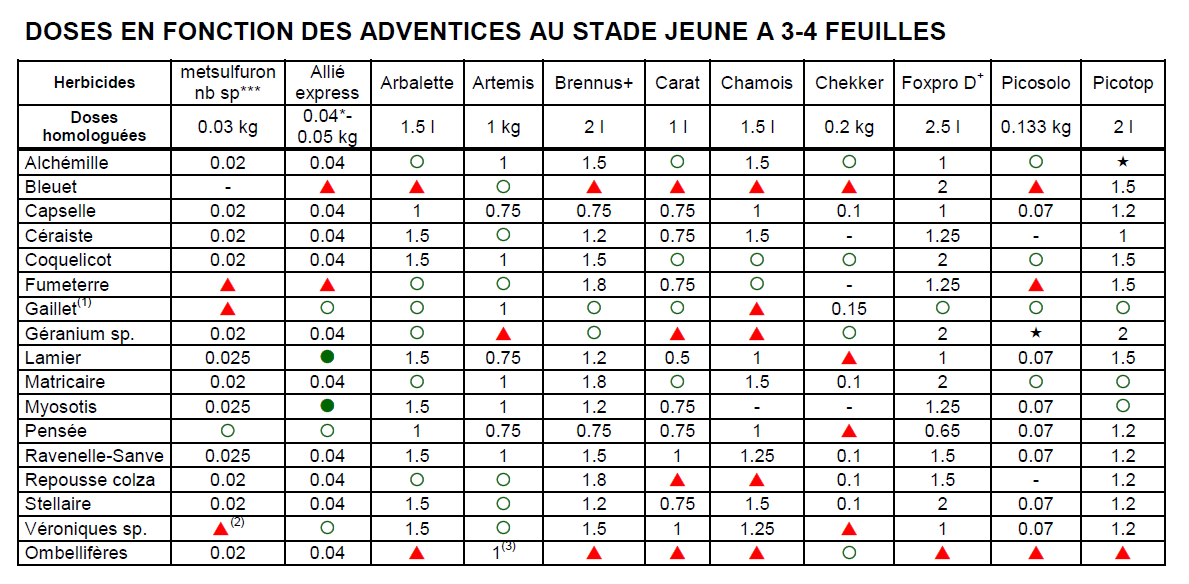

Résumé : une publication scientifique conteste l’intérêt du désherbage sur blé, et affirme qu’il détruit des espèces rares. La méthode a de quoi faire sourire, car les auteurs se contentent de brasser statistiquement des indicateurs n’ayant aucun rapport avec la nuisibilité des adventices, ni l’efficacité technique ou économique du désherbage. Fort logiquement, ils ne trouvent aucune corrélation entre ces variables,…

Résumé : une publication scientifique conteste l’intérêt du désherbage sur blé, et affirme qu’il détruit des espèces rares. La méthode a de quoi faire sourire, car les auteurs se contentent de brasser statistiquement des indicateurs n’ayant aucun rapport avec la nuisibilité des adventices, ni l’efficacité technique ou économique du désherbage. Fort logiquement, ils ne trouvent aucune corrélation entre ces variables,…

Dans les prochaines semaines, vous ne recevrez plus LesInfos de ForumPhyto sous leur forme actuelle. Le nouvel élan que ForumPhyto avait décidé de prendre n’a pas pu se concrétiser. Nous (Jean-François Proust, animateur, et Jean-Charles Bocquet, secrétaire général) tenons à partager avec les lecteurs de ForumPhyto notre point de vue, forcément subjectif, sur la page qui se tourne.

« Pour une protection des plantes, durable, responsable et assumée » : Sur cette base, depuis plus de 11 ans, ForumPhyto, association 1901 des AOP fruits et légumes et pommes de terre dédiée à la santé des plantes, recherche, résume et diffuse des informations fiables sur la protection sanitaire des plantes.

Depuis sa création, ForumPhyto a échangé en toute transparence avec l’UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes). L’UIPP a ses propres objectifs qui ne se confondent pas avec ceux des agriculteurs. Mais, à condition de respecter l’indépendance de chacun, et même si cela n’a pas toujours été bien compris, l’échange d’informations a été incontestablement mutuellement profitable.

La protection des plantes ne se résume pas, loin de là, à l’utilisation de produits phytosanitaires. C’est aussi (et d’abord !) : des mesures agronomiques, préventives, mécaniques, des auxiliaires naturels, du biocontrôle, l’amélioration permanente des substances et de leur formulation, l’amélioration des matériels de pulvérisation, des Outils d’Aide à la Décision, la formation des agriculteurs, etc.

Le but de ForumPhyto était de libérer la parole des producteurs en toute transparence et responsabilité. Ses principaux moyens étaient : site Internet, newsletters, réseaux sociaux, et interaction permanente avec la filière française et européenne.

Le bilan est globalement positif : à sa modeste mesure, ForumPhyto a contribué à une expression libérée des producteurs sur la question phytosanitaire. Le site Internet, sur lequel s’appuient les newsletters, est une source reconnue d’informations s’appuyant sur des sources fiables et utile à la filière européenne des fruits et légumes, mais aussi à l’ensemble des productions.

Il y a bientôt 2 ans, ForumPhyto a décidé de prendre un nouvel élan (voir ici). Les objectifs principaux de ce pari étaient :

– d’élargir la base de ForumPhyto à l’ensemble des filières agricoles (et pas seulement fruits et légumes)

– de préparer la relève de la toute petite organisation ForumPhyto : président et animateur.

Le pari a été en partie tenu : Changement de président, réunions de travail pour mieux définir les nouveaux objectifs et moyens, consultation de l’ensemble des organisations des filières agricoles.

Cependant, plusieurs difficultés sont apparues :

– L’offensive médiatique et politique remettant en cause la place de la science dans la société fait rage : chimie, médecine, vaccins, ondes… La science agronomique n’échappe pas à cette situation.

– En épousant parfois les thèses de certaines ONG sans scrupule, les pouvoirs publics eux-mêmes contribuent à alimenter la défiance naissante du public vis-à-vis du processus réglementaire et des agences officielles.

– Dans ce contexte, les grandes organisations hésitent à défendre elles-mêmes ouvertement la protection des plantes dans tous ses aspects, ou même à soutenir des initiatives allant dans ce sens. Concrètement, beaucoup d’entre elles, à commencer par Coop de France, n’ont pas souhaité s’engager.

– Certains adhérents de ForumPhyto, tout en comprenant l’intérêt de la démarche de ForumPhyto, tentent de trouver des solutions individuelles, au détriment des démarches collectives et transversales.

En octobre 2017, le Comité de Pilotage de ForumPhyto a pris acte de la nécessité de redéfinir les objectifs et les moyens en conséquence de ces faits. Il a souhaité que le travail de veille ne soit pas interrompu dans l’attente de nouvelles perspectives. Concrètement, depuis quelques mois, l’animateur, officiellement en retraite, a continué d’assurer la rédaction du site et des newsletters.

Cette solution ne pouvait être que transitoire.

Aujourd’hui, nous nous interrogeons sur la volonté de la profession agricole. La filière fruits et légumes ne peut pas continuer seule à soutenir le travail de veille et d’analyse. Le maintien d’une newsletter dans ces conditions peut devenir artificiel.

Nous sommes à la croisée des chemins. Dans les années qui viennent, soit les filières agricoles aborderont la question phytosanitaire sans détour et sans complexe, soit l’agriculture française, et, au-delà, européenne, est en grand danger sinon de disparition totale, du moins de réduction drastique de son rôle de production d’une nourriture diversifiée et de qualité à un prix abordable.